| Автор | Сообщение |

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 121

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

Отправлено: 04.11.09 08:11. Заголовок: Деды и Бабы (продолжение 6) (продолжение)

Молчат гробницы, мумии и кости, — Лишь слову жизнь дана Из древней тьмы, на мировом погосте, Звучат лишь Письмена И нет у нас иного достоянья' Умейте же беречь Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, Наш дар бессмертный — речь И Бунин «Слово»  ШТО НА НЯ ДИВИШ??? НИГДА РУСИНА НЕ ВІДІВ??? |  |

|

|

Ответов - 300

, стр:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

All

[только новые]

|

|

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 2789

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

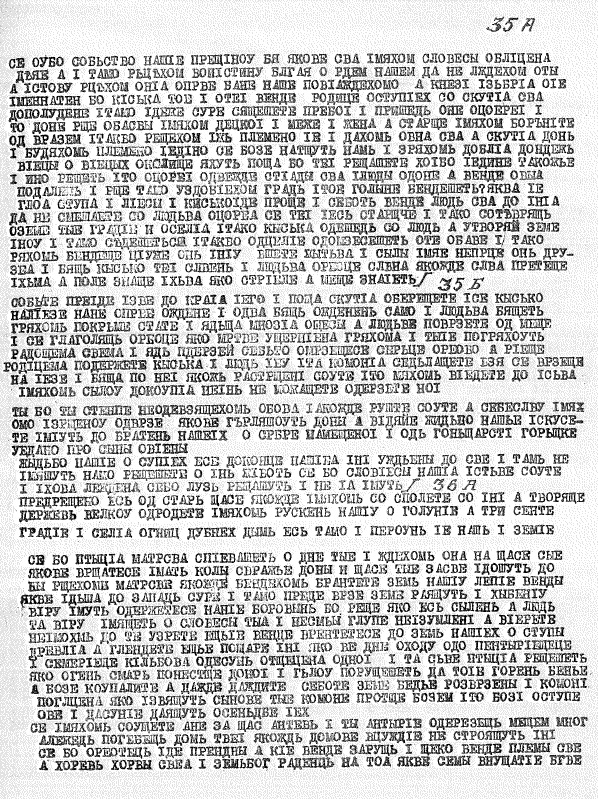

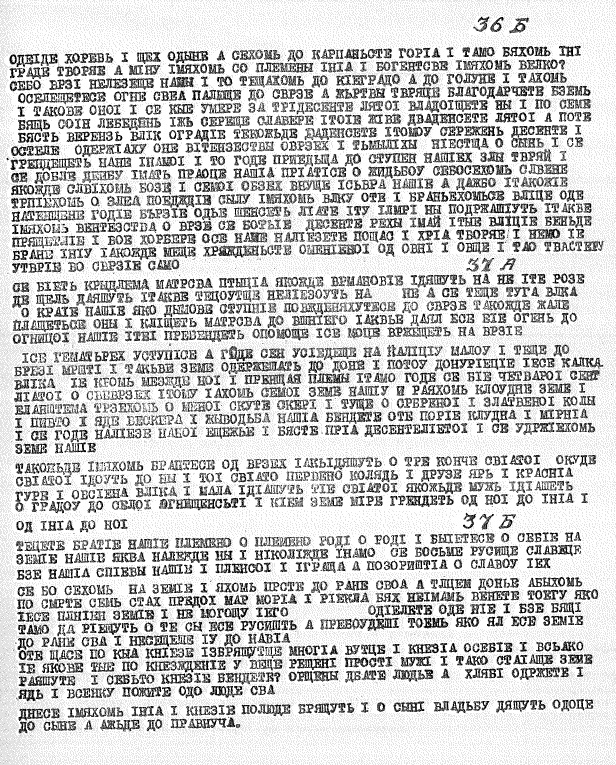

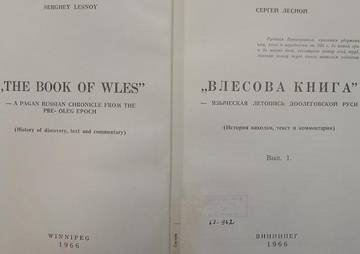

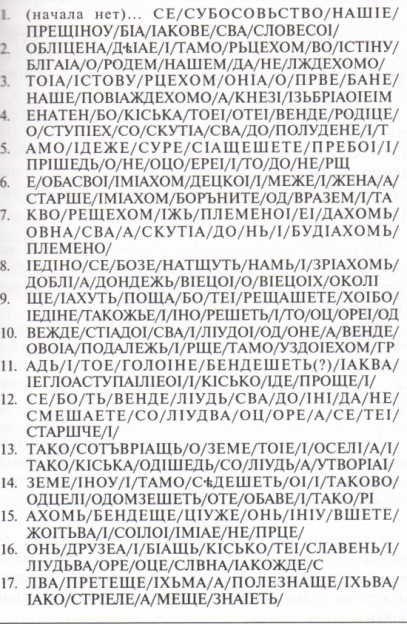

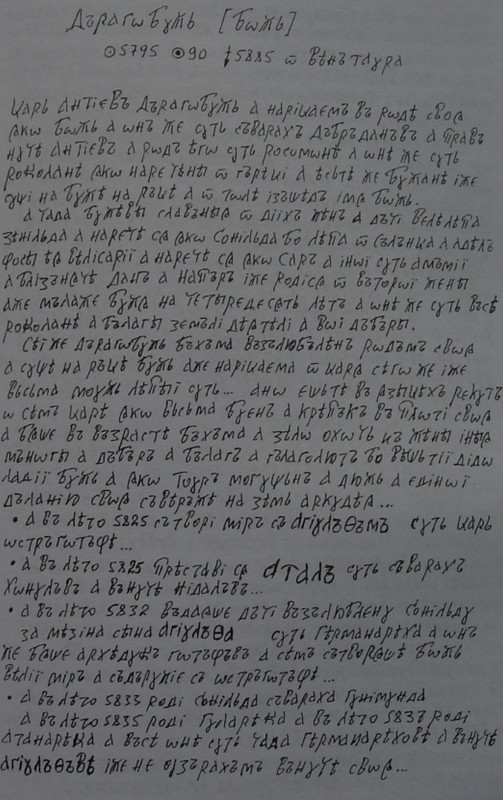

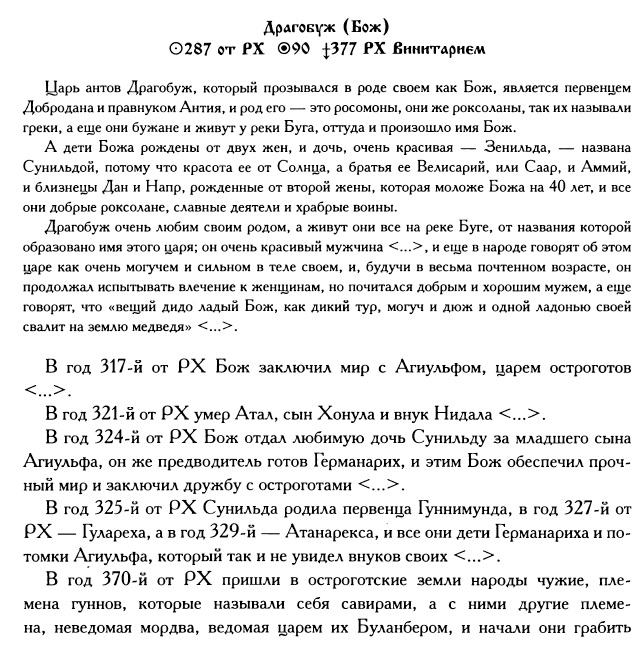

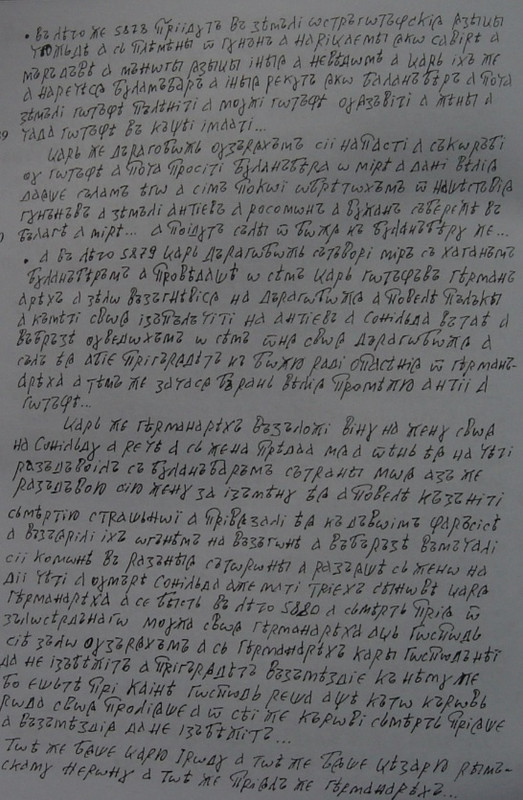

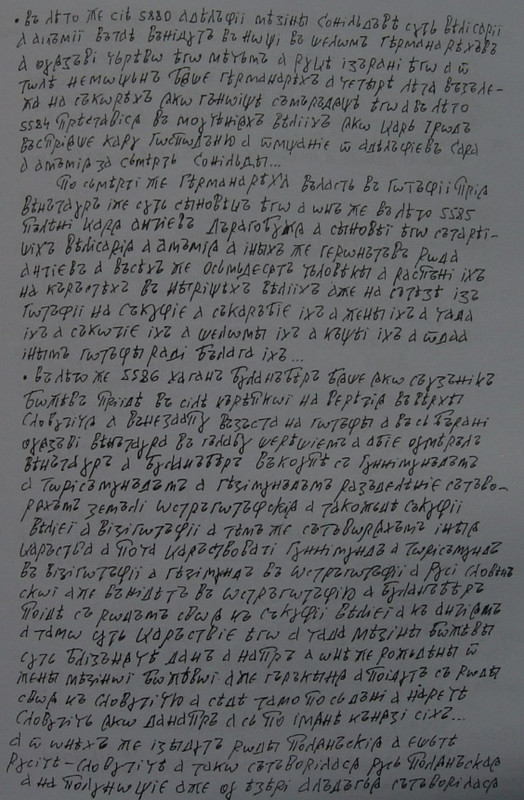

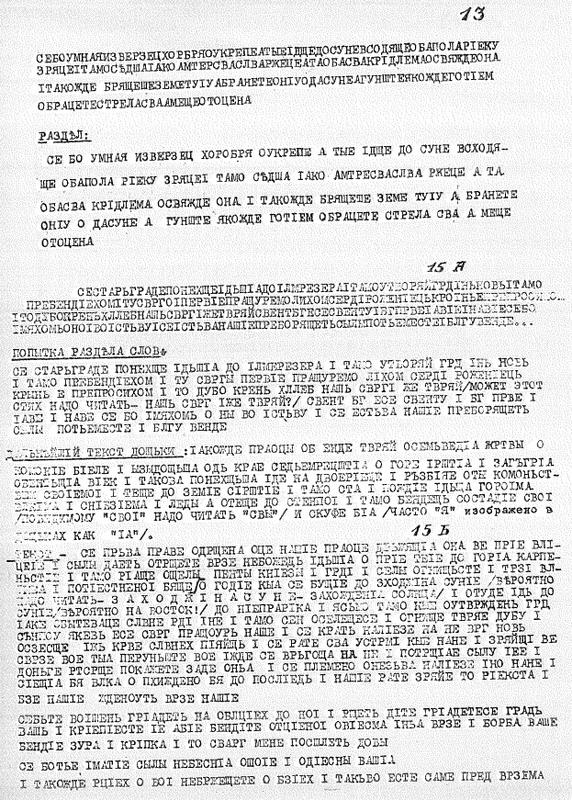

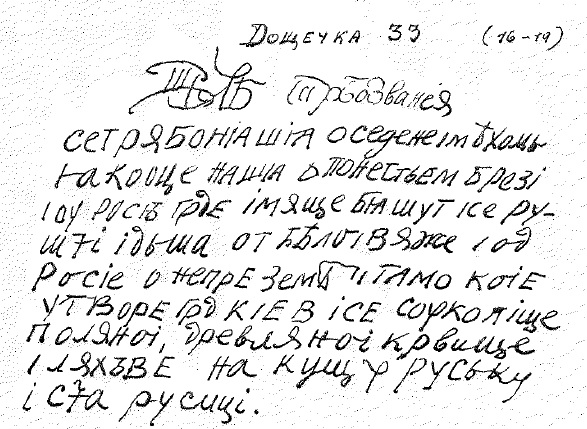

Отправлено: 20.07.18 08:24. Заголовок: С. Лесной. О первом ..

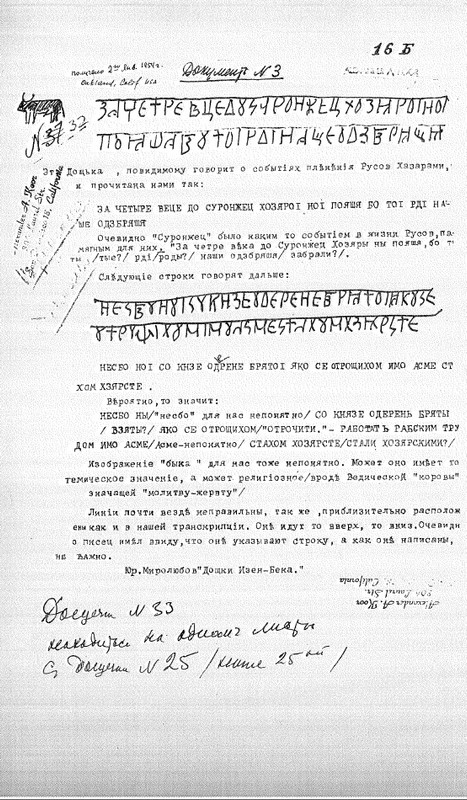

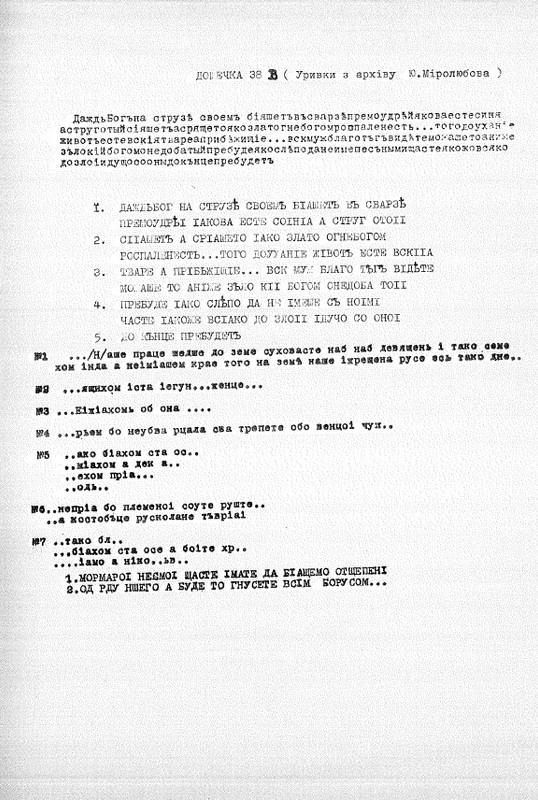

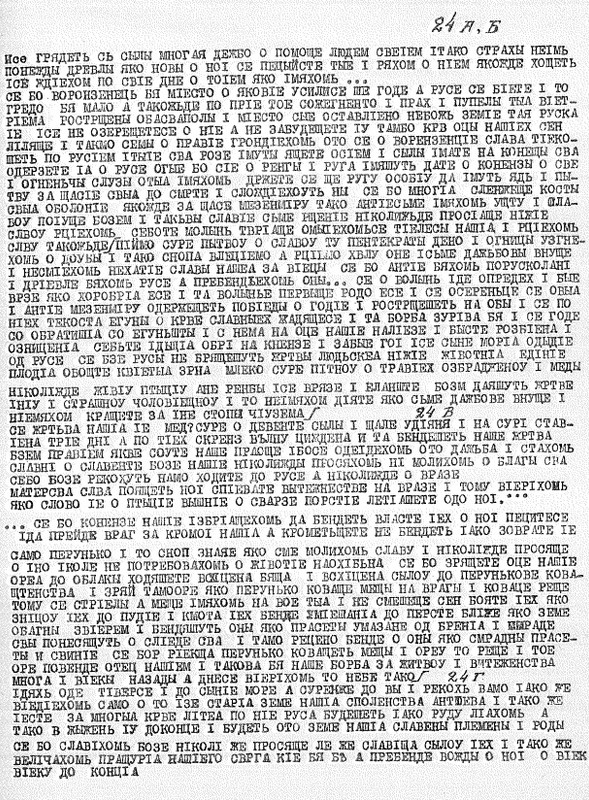

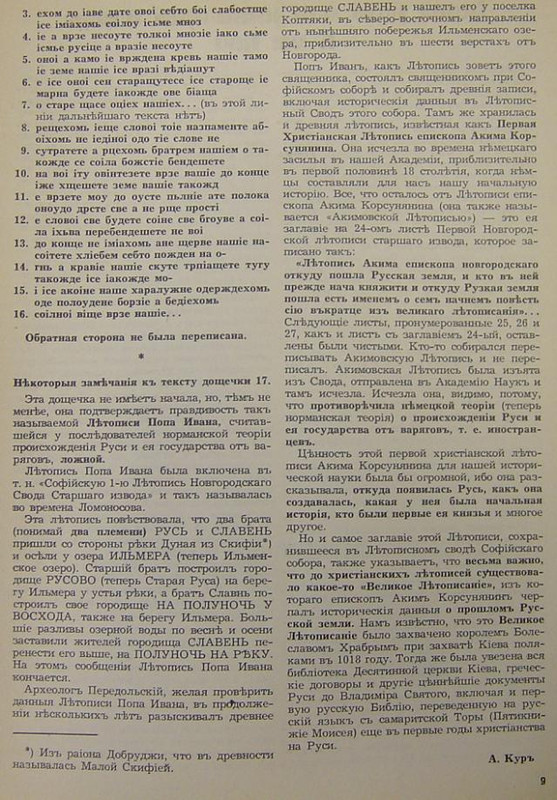

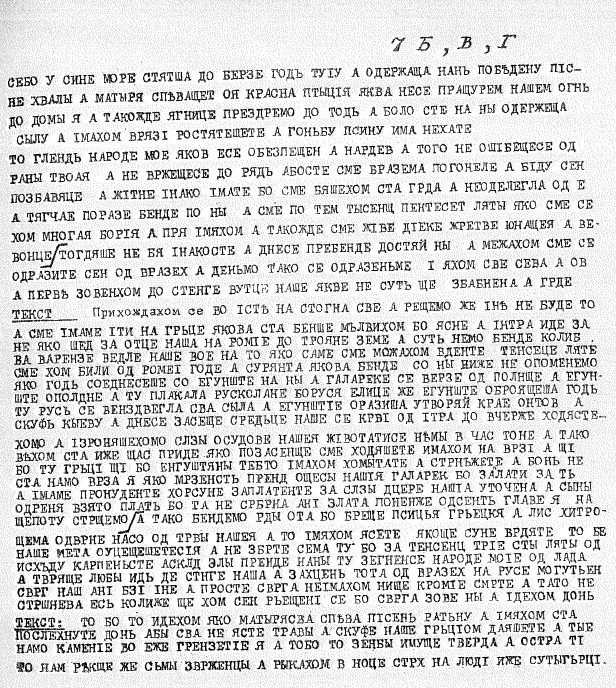

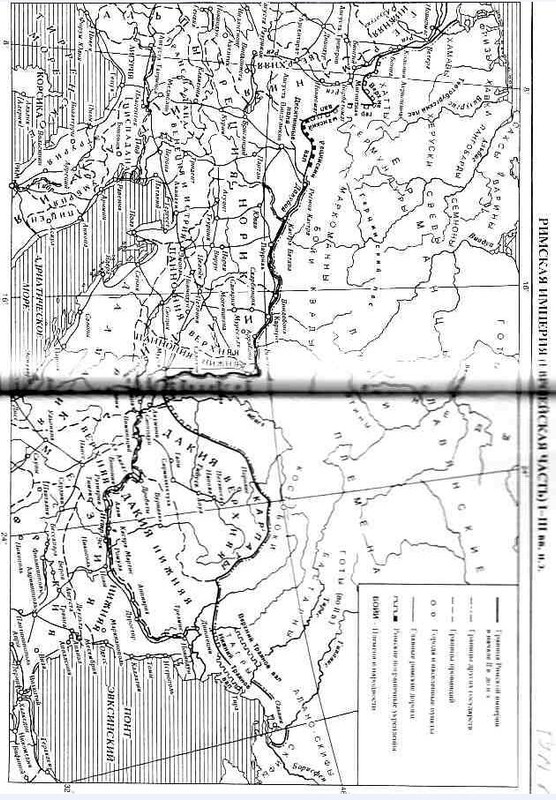

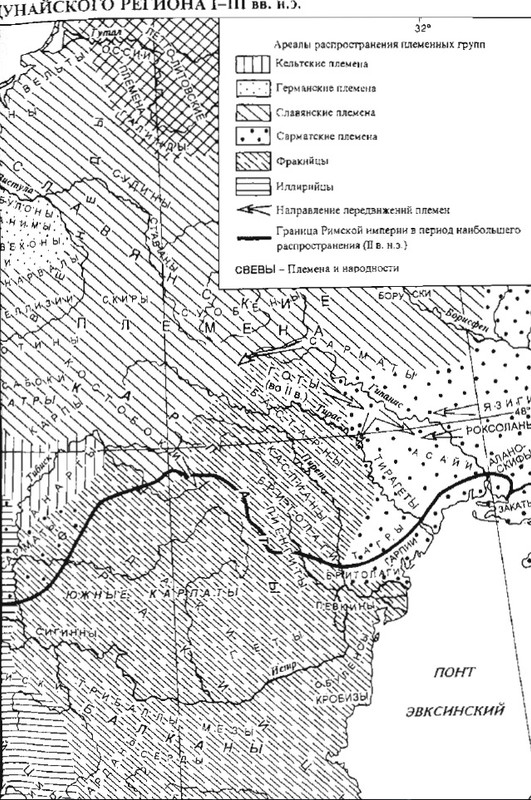

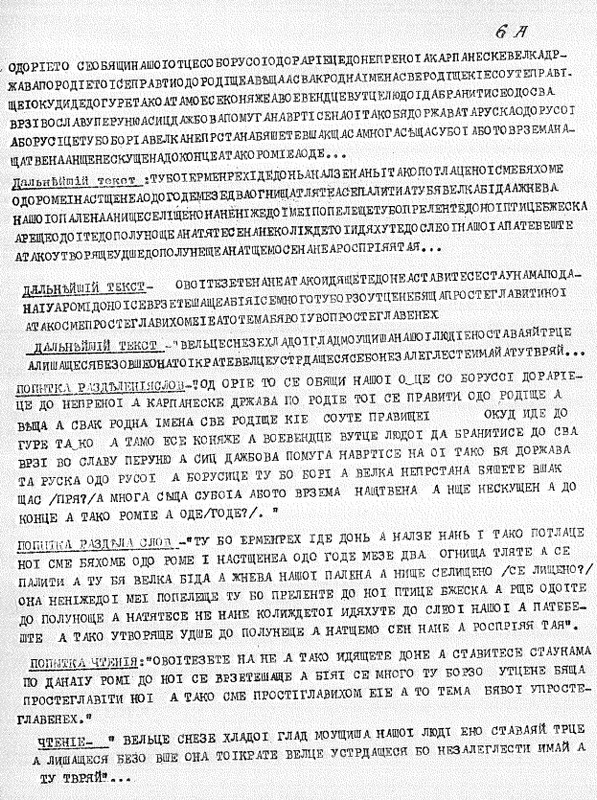

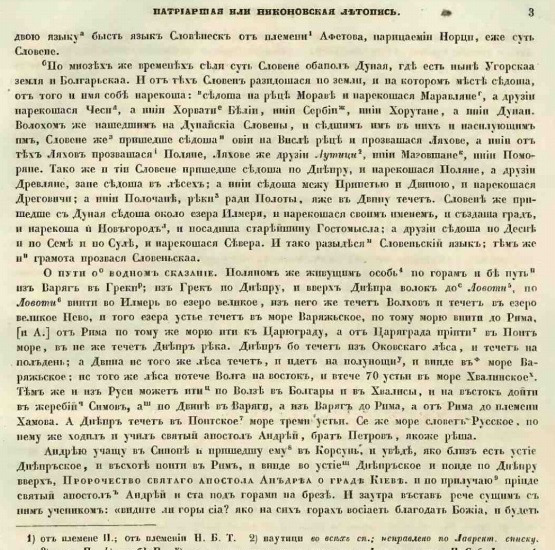

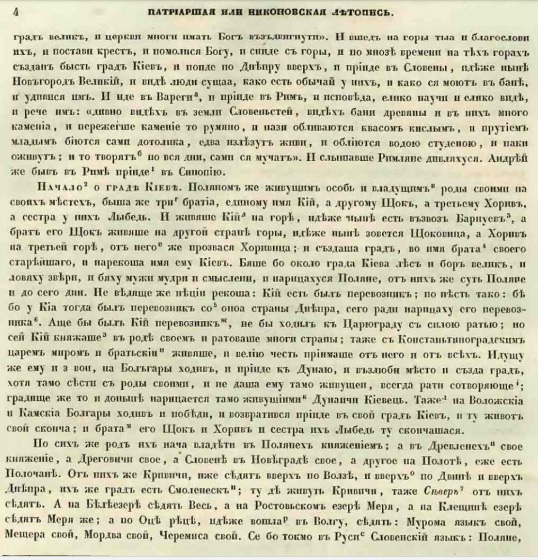

Первые христианские князья на Руси А тоi Асклд пожре богом чiужем неботе нашiем Такое бенде Оцове наше а несьмы быте iне А Грьце хотяе ны акржщате абы сме забiхом ста Бозе наше А тко сен обратiхомся до нь яко сте одерень быте А тот Аскольд (Асклд) принес жертвы богам чужим (пожре богом чiужем), а не нашим (неботе нашiем) - таковые суть Отцы наши, и не следует нам быть другими (а несьмы быте iне). А Греки (Грьце) хотели нас окрестить (акржщате), чтобы мы забыли (забiхом) Богов наших. И так обратимся к ним (а тко сен обратiхомся до нь), иначе в порабощении быть (яко сте одерень быте). Влескнига Дощ.6э. Исходные тексты https://vk.com/doc399489626_470333464  Въ лЪто 6295 оумЪрлъ Стефанъ архЪпiскупъ Сурожьскъ Въ лЪто 6303 прiгърядЪ по Словутiчю въ альдiяхъ мъногы кънязъ БъранiслЪйфъ а съ ратiю вЪлiей от СловЪнъ IрмЪрскiхъ А воi кърЪпъкi А оустрЪмiся на полудЪнънiе къ Сурожю Въ лЪто 6304 поiдЪ кънязь мъладъ МЪзiславль ако сълъ от ВоЪславля въ ЦарЪгърадъ. А бысть оу ЦЪсарi Констянътiнъмъ а Iрiною же въ чьстi вЪлiей А мiръ оуставi промЪжi Русi а Вiзанътiемъ Въ лЪто 6306 родiся Горъдiръ сынъ Мъзiславъвъ а вънучЪ ВоЪславля ано матЪрь его гъръкыня Iрiна аже анЪчiя царiцы Iрiны же аже въдаа анЪчiсЪю своя МЪзiславу въ ЦарЪградЪ же въ лЪто 6305 iже пояше я по кърещЪнiю своя а наречЪнъ Мiхаiлъмъ А бысть въ ЦарЪгърадЪ бърачЪнiе iхъ лЪпо а бълаго вьсьма Въ лЪто 6315 оумЪрлъ вЪлiй кънязь ВоЪславль дъблiй а буенъ кънязъ рода Кыева А въста въ вълость вЪлiй кънязь МЪзiславль а въ крещЪнii Мiхаiлъ…а сынъ едiнъ ВоЪславлевъ…а пьръвъ кънязь хрiстiанъскiй на Русi В год 787-й от РХ умер сурожский архиепископ Стефан (Стефанъ архЪпiскупъ Сурожьскъ). В год 795-й от РХ приплыл (прiгърядЪ) по Днепру (Словутiчю) на многих ладьях (въ альдiяхъ) князь Бранислейф (БъранiслЪйфъ) с большой ратью из словен ирмерских (от СловЪнъ IрмЪрскiхъ). И сильные воины (воi кърЪпъкi). И устремились на юг, к Сурожу… В год 796-й от РХ пошел (поiдЪ) молодой (мъладъ) князь Мезислав (МЪзiславль) как посол (ако сълъ) от Воеслава (от ВоЪславля) в Царьград (въ ЦарЪгърадъ). И был он в великой чести у цезаря (оу ЦЪсарi) Константина и жены его Ирины и установил мир между Русью и Византией. В год 798-й от РХ родился Гордир (Горъдiръ), сын Мезислава и внук Воеслава, а матерью его была гречанка (гъръкыня) Ирина (Iрiна), племянница царицы Ирины (анЪчiя царiцы Iрiны), которая выдала (въдаа) племянницу свою (анЪчiсЪю своя) за Мезислава в Царьграде в год 797-й от РХ, который женился на ней (iже пояше я), после крещения своего (по кърещЪнiю своя), и наречен Михаилом (наречЪнъ Мiхаiлъмъ). И была в Царьграде их свадьба (бърачЪнiе iхъ), очень богатая и великолепная (лЪпо а бълаго вьсьма)… В год 807-й от РХ умер великий князь Воеслав, доблестный и храбрый (дъблiй а буенъ) князь из рода Кия (Кыева). И пришел к власти (въста въ вълость) великий князь Мезислав, в крещении Михаил…, единственный сын Воеслава…и первый христианский князь на Руси (а пьръвъ кънязь хрiстiанъскiй на Русi)…  Хронологический перечень православных правителей Киевской Руси до Ярослава Мудрого Хронологический перечень православных правителей Киевской Руси до Ярослава Мудрого Мезислав-Михаил - (35) 771, 71, 842 Олдир(Гордир, Дир)-Андрей (30) 798, 74, 872 Аскольд-Николай (10) 823, 59, 882 (убит Олегом) Ольга (Хельга, Олёна)-Елена Святая (24) 889, 80, 11.VII.969 Владимир-Василий Святой (35) 940, 75, 15.VII.1015 Святополк - Петр Окаянный (4) 980, 39, 1019 Борис-Роман, князь Ростовский 989, 26, 24.VII.1015 убит Святполком Глеб-Давид, князь Муромский, 989, 17, 5.IX.1015 убит Святополком Мстислав-Константин, Храбрый, князь Черниговский и Тмутараканский 983, 53, 1036 Ярослав-Георгий, Мудрый, великий князь Всея Руси (35) 985, 69, 20.II.1054 Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с. https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf https://www.twirpx.com/file/2385856/ http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/ С. Лесной. О первом крещении Руси до Владимира. Вып.5. Париж, 1955, с.490-494 Вопрос о первом крещении Руси еще до Владимира Великого до сих пор является предметом споров и разноголосицы. Мы уже разбирали вопрос о крещении князя Аскольда, здесь мы займемся всем вопросом в целом и покажем, что вопрос решается легко и не разрешен только потому что сливали в одно два разных события. Существуют две версии: согласно одной, первое крещение Руси состоялось при императоре Михаиле III и в патриаршество Фотия между 860 и 867 годами, согласно другой, оно состоялось при императоре Василии Македонце и патриаршестве Игнатия, в промежутке времени от 867г. до 886г. (уточнение дат мы оставим пока в стороне). Вторая версия основывается главным образом на данных Константина Багрянородного, говорящего о крещении Руси и в «Управлении империей», и в «Жизни Василия». Этот вариант крещения проник и в другие западноевропейские источники, а также в Никоновскую и другие летописи. Об этом крещении Руси можно сказать совершенно положительно, что отношения к Киевской Руси оно никакого не имеет. Речь идет о крещении западных славян. Хотя с самого начала рассказа имя славянского князя не упомянуто, но из дальнейшего видно, что речь идет о миссии Кирилла и Мефодия, причем упомянуты и их имена, говорится об изобретении азбуки для славян, перечисляются буквы и называются поименно и т. д. Назван также император Василий Македонец. Всё в этой версии, за исключением чуда с несгоревшим Евангелием (что является религиозной легендой), совершенно верно и точно с начала и до конца. Что речь здесь идет о западных славянах, доказывается последовательностью посылки послов. Когда князь и его приближенные стали перед вопросом о вере, они послали послов на разведки. Послы эти приехали в Рим. Отсюда вытекает с абсолютной бесспорностью, что страна, посылавшая послов, была недалеко от Рима. Послам там понравилось, но было решено посмотреть и веру Царьграда. Те же послы отправились в Царьград. Если бы речь шла о Киевской Руси, то, естественно, послы попали бы сначала в Царьград, а потом в Рим. Вся путаница произошла оттого, что в тексте национальность посылавших названа — «русь»; но ведь имя «русин» было гораздо шире жителя Киевской Руси: русины жили на обоих склонах Карпат, и существовали значительные части, заселенные русинами, но никогда Киевской Руси не подчинявшиеся (хотя бы Закарпатская Русь). Наконец, вся последняя часть рассказа говорит совершенно ясно о западных славянах, а не о Руси Киевской. Терминологическая путаница была причиной того, что какой-то из русских летописцев, столкнувшись с этой версией, принял, что речь идет о Киевской Руси и, так как из рассказа было ясно, что событие случилось при Василии Македонце, то он совершенно правильно вычислил, что на Руси ему соответствовал в это время Аскольд, отсюда и родилось основание для легенды о крещении Аскольда. Таким образом, крещение Аскольда — это только ошибочный вывод. Возможно, что Аскольд и был крещен, но в свете сказанного те исторические данные, которые были основанием для этого, относятся не к Аскольду, а к одному из западнославянских князей, крещенных Кириллом и Мефодием. Здесь следует отметить, что при обсуждении вопроса некоторые исследователи не совсем верно оценивали свидетельства Багрянородного. О первом крещении Руси при Михаиле и Фотии Багрянородный мог вовсе не знать, ибо, несомненно, событие не имело столь импозантного характера, а главное, у Багрянородного были основания это событие замолчать. Упоминание о первом крещении умаляло бы заслуги его деда, Василия Македонца, биографию которого он написал, а естественно, что биография, писанная внуком, превращается в панегирик. Это тем более вероятно, что между Михаилом III и Василием Македонцем существовали отношения, о которых внуку Василия не слишком-то было приятно упоминать: ведь дед его, Василий Македонец, убил самым предательским образом Михаила III. Наконец, и с Фотием Василий Македонец весьма враждовал: немедленно после убийства Михаила III Фотий был арестован и сослан в монастырь. Таким образом, Багрянородный мог говорить только о факте, который рисовал положительными чертами Василия Македонца и его друга патриарха Игнатия. Это он и сделал, совершенно не касаясь (или, может быть, даже вовсе не зная) вопроса о крещении Кивской Руси. Из вышесказанного следует, что гипотеза И. Нагаевского (см. Кирилло-Методi?вське Христианство в Русi Укра?нi. Рим, 1954), что Кирилл и Мефодий были крестителями Киевской Руси, не имеет под собой никаких оснований, — они крестили западных славян: мораван, чехов и русинов, не входящих в состав Киевской Руси. Что значительная часть русинов в это время Киеву не подчинялась, видно из того, что только Владимир Великий взял Чарвенские города. Племя русинов в то время не представляло собой единой государственной единицы. Обратимся теперь к первой версии. О крещении Руси при Фотии говорит его официальное послание к другим восточным патриархам. К сожалению, документ почему-то не датирован. Это давало основание для сомнений, когда он был написан: в первое ли патриаршество Фотия (857–867) или во второе (878–886). Имеются обстоятельства, показывающие ясно, что послание Фотия относится к периоду 865–867 годов, скорее всего, именно к последнему году. Из содержания самого документа прежде всего становится ясно, что пишет человек, стоящий у духовной власти, а не изгнанник в монастыре. В этом отношении никто в аутентичности послания Фотия не сомневается. Его датировка определяется следующим образом: в 869–870 годах состоялся собор, направленный против Фотия. При разборе дела оказалось, что представители всех восточных патриархов не получили, как они утверждали, указанного послания Фотия. Из этого следует, что о существовании послания в 869–870 годах уже было известно (пусть даже ложный слух, а он был, если он был предметом расследования). С другой стороны, послание не могло быть и ранее 865 года, ибо в этом году состоялось крещение болгарского князя и болгарской знати в Царьграде. Послание же касается обстоятельств, следующих за этим крещением. Дело в том, что болгарский князь Борис (Богорис), в крещении Михаил, добивался от Царьграда автономии болгарской церкви, но по крещении ее не добился. Фотий, его крестивший, отвечал ему богословскими посланиями, но автономии не давал. Михаил (что случилось приблизительно через два года после его крещения) греческих священников прогнал и получил римских от папы Николая I. Поскольку Рим не признавал Фотия за патриарха, римские священники не признавали миропомазания, совершенного Фотием или через Фотия, и совершали миропомазание вторично, ибо фотиевское считали недействительным. Фотия это задело, и он обратился с посланием к восточной церкви (с западной у него был полный разрыв), в котором он упоминает и о крещении Руси. Вот интересующий нас отрывок текста: «Certe non modo gens universa antiquam suam impietatem pro fide in Christo commutavit; sed insuper, quod multorum vocibus decantatur, cum post se omnes, quod crudelitatem attinet et sanguinis fundendi cupiditatem, in secundis relinquerint, et illud quod vocatur Rhos, apud eos ita obtinuerit, ut Romani imperii subditos sibi quaquaversum proximos, in servitutem redigerent, atque animis ultra modum elatis manus injicerent violentas: illi ipsi in praesenti sinceram, et impermistam religionem Christi pure profitentes, pro paganica impietate illa, qua prius possessi detinebantur, in numero semet et ordine reposuerant subditorum, adeo ut, cum non ita pridem praedarentur nostra cum audacia summa, nunc satis habeant si acquiescant. Et eo quidem usque fidei amor et zelus intendit (de qua re cum Paulo dixerim: Benedictus sit in saecula Deus) ut pastorem et episcopum sibi propositum admittant, et Christianos ritus religionis sedulo suscipiant, et amplexentur libentissime». (Photius. Encyclica Epistola ad Archiepiscopales Thronos per Orientem obtinentes, in: J.-P. Migne: Patrologia Graeca, vol. 102. Paris, 1900. Col. 735, 738). Фотий говорит, что не только «этот народ» (речь идет о болгарах) сменил старую и нечистую веру на веру Христа, но и другой, упоминаемый многими из-за своей жестокости и кровожадности, пошел тем же самым путем. «Я говорю о (народе) Рос, который, подчинивши соседние народы и возгордившись, осмелился поднять оружие против державы ромеев (Византии). Теперь они сами сменили нечестивое язычество на чистую непорочную Христову веру и обращаются с нами честно и дружественно, тогда как еще недавно беспокоили нас своими разбоями и причиняли нам большое зло. Их вера так сильно окрепла, что они с большой радостью приняли предложенного им пастыря и епископа, а также соблюдают христианские обряды и обычаи ревностно». Так как между крещением Бориса (Михаила) и появлением римских миссионеров в Болгарии прошло почти два года, а Фотий сослан осенью 867 года, — это послание, очевидно, относится к началу или лету 867 года. Из слов Фотия видно, что: 1) речь идет о христианстве «росов», именно тех, которые совершили нападение на Царьград (морское). Что это был поход киевских руссов, признает даже F. Dvornik (The making of Central and Eastern Europe. 1949, р. 65), говорящий, что «было основано также епископство для варяго-славян совершенно наверное в Киеве», 2) это были те «росы», которые неоднократно беспокоили «Византию своими разбоями», 3) эти «росы» приняли предложенного им епископа. Таким образом, Фотий вовсе и не говорит, что это он крестил Русь, это он послал руссам епископа (как этого почему-то требуют некоторые исследователи). Наоборот, он только утверждает, что даже у кровожадных «росов» христова вера настолько окрепла, что они приняли епископа. Он не говорит ни слова о том, что он окрестил эту Русь, только косвенно можно заключить, что этот епископ из Византии и поэтому между греками и руссами теперь дружественные отношения. Итак, христианство на Руси (именно Киевской) уходит глубже времен Фотия, около 867г. руссы уже имели своего епископа. Можно думать, что христианство того времени уже имело большое значение на Руси, оно было почти государственной религией. Появление в Киеве язычников Рюриковичей и усилившееся влияние язычества с ними отбросили Южную Русь назад почти на столетие. Таким образом, мы приходим к следующим выводам: 1) Христианство в Киевской Руси существовало еще в IX веке, к 867 году оно развилось настолько, что киевские руссы имели у себя епископа, по-видимому из Царьграда, и христианизация их была настолько серьезна, что повлияла на отношения с греками. 2) Зачатки христианства в Киевской Руси появились, так сказать, самотеком, Фотий отнюдь не приписывает себе крещения руссов. Это древнее, «естественное», а не «насильное» христианство было, очевидно, придавлено язычниками Рюриковичами. 3) Крещение западных славян Кириллом и Мефодием никакого отношения к Киевской Руси не имеет, оно совершилось при Василии Македонце, но в дальнейшем ввиду племенной и территориальной близости к Киеву, несомненно, весьма способствовало развитию христианства. 4) Крещение князя Аскольда не является доказанным фактом — исторические данные, на которые оно опирается, как мы выяснили, не имеют отношения к Аскольду. 5) Гипотеза о том, что Кирилл и Мефодий были первокрестителями Руси, отпадает. 6) Сообщения Фотия и Багрянородного не имеют отношения друг к другу: Фотий говорит о христианстве Киевской Руси, Багрянородный — о христианстве западных славян. С. Лесной. История руссов в неизвращенном виде. Вып.5. Париж, 1955, сдано в печать 1.VIII-1955, подписано к печати 15.XI-1955, тираж 1000 https://vk.com/doc399489626_467414027

|  |

|

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 2790

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

Отправлено: 24.07.18 14:14. Заголовок: Сурожская Русь и бор..

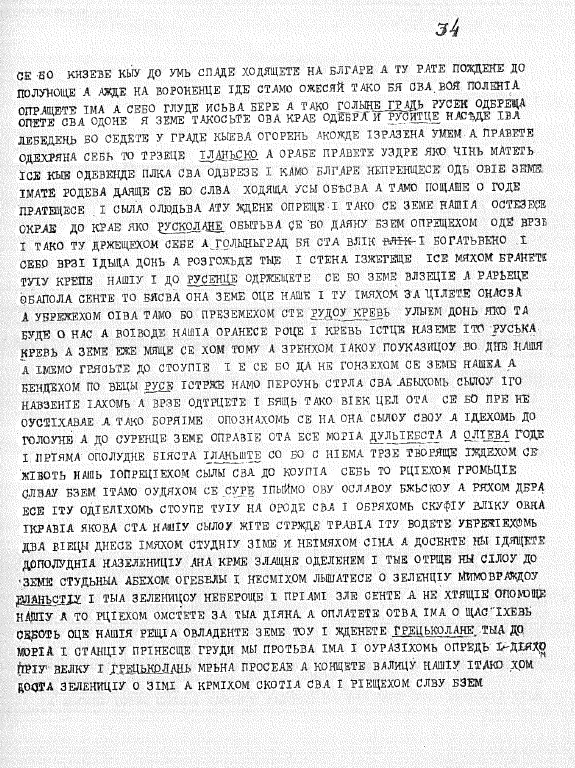

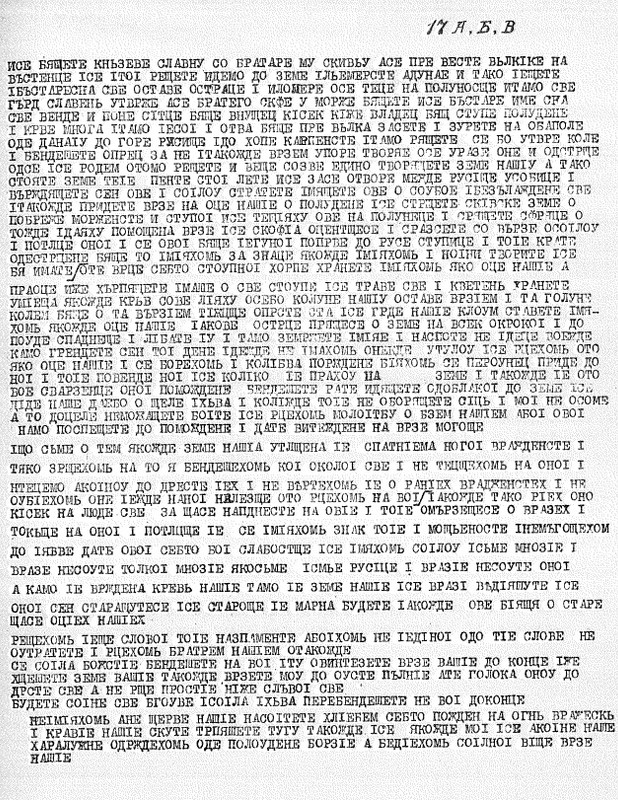

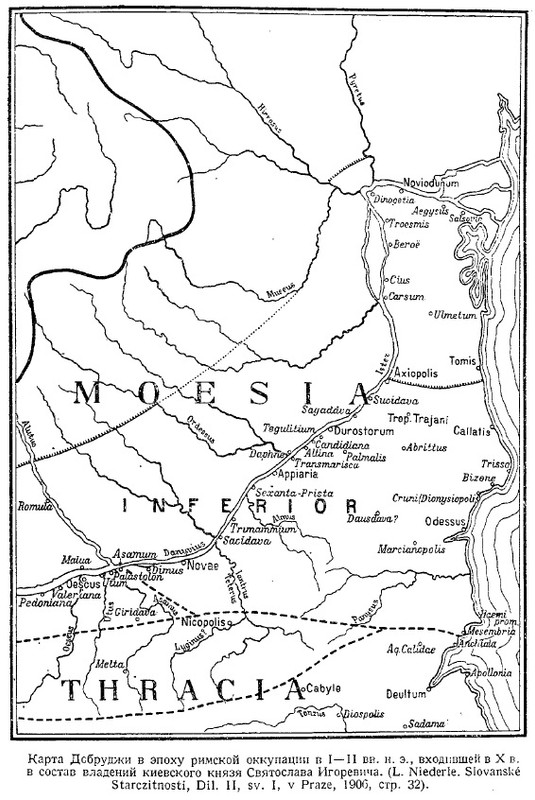

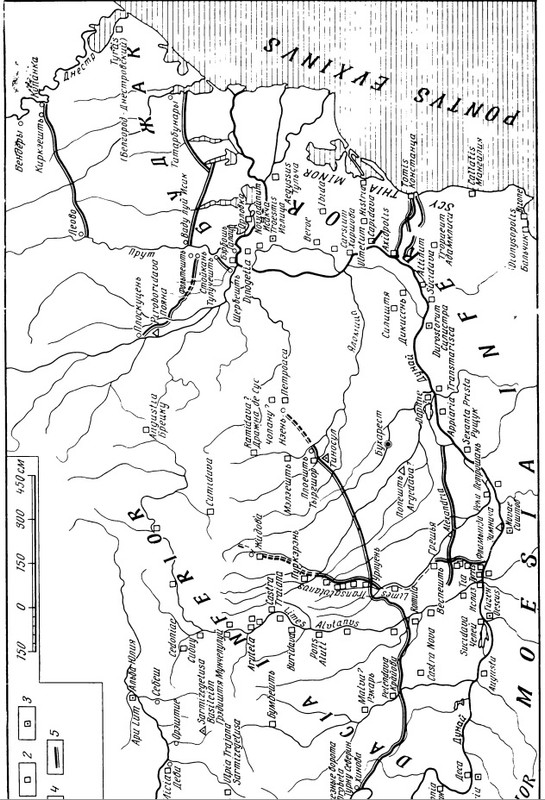

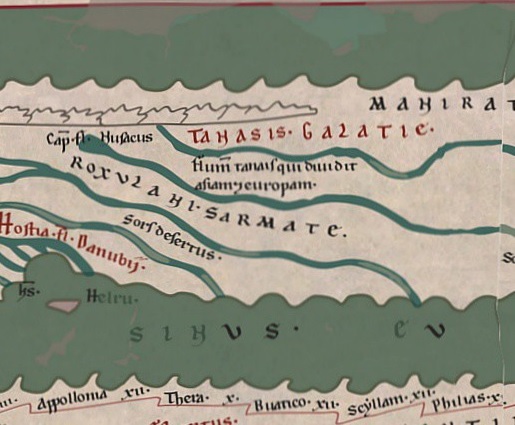

Сурожская Русь и борьба за нее Колiбва наше Пращурi Сарунже сен творящете пощiнща Грецi якве прiде гостьема до тржещ нашiех Прiбытва глядяi i зряща земе наше осылаяi до ны множьства юнецьства а домова будявяi а грады про мены i тржiца А оiедна вiдЪхом воя iхва омещена i сброена а скоро наше земе пшебiращя до ренек све а утворяi iгрiщьтя iнака яко сме I ту зрящемо Грьцiове суть пряздне а Славунi сен отрощiша на не А тако наше земе iжь четвары вЪце бяша наше ста грьцька I сме тамо яко псi да женуть ны скоро каменьема вон отуду I тая земе огрьщена iе Тако днесе iмяхом ста сме достате iу а крве нашеу польяте абыста бола родiва а жрна ЛЪтЪ в СврзЪ Перуныцья а несе роуг Слве наож iспыiмо го до кута А кмЪто наше iмяхом ста одЪстяте од врг нашех А та Перуныцья жеще А якве Русiщештiе проспавья орю све Борiянесте сен длжны у тон ден А то бо ть Суря жеще А iдьесте Русовiщте а ще дЪящете о тоiя А камо бендете iте од крае све То бо смье ударiхомсе о стена та а утворжехом сте дiру про ны а про наше а бендемо сме у себе одне Се а кому осудЪ Перунь тоiе бодЪ в Раiу ясте ядва вЪщна о СврзЪ одестана Неботье загенбене сме днесе а не iмяхом iна врате абыхом сме ходiвяi о жiвЪ ЛЪпе бо мртвема бяшете яко жiва отрощiте на цужья А то нiкодь жiве отрок лЪпе дьЪспоту же iе потркава Iмяхом наше кнезЪ слухате сен а ста воiте земе нашью яко тоiе жещуть намо I та Iнтра прiде до ны або сен храняле сме сылу до трвьЪ а сталiхом тврзо кменты сва Ободящеть бо Сыла Бозка нашеу а бодЪма невытЪзньЪ о польЪ стате Пожерехом Бзе свы на рущЪ iех а зрущiхом iтая якве ештье ста кобЪм а длжна бящете долЪ вржена до праху ве крвЪ iхо Колi бохом кельще бiте осмелЪ тако Грьцiе полуставесе за тые яко не iмящуте сылу ту а соуть обабенще а такве меча iмяi тенка а съ щiте легька О бързо се она выщесе i земе кыдяi ту о слабоще све Бо нЪсте iхма помоще од васiлiсех а длжнева само стате на захiще све Ту Суренже наше бодЪ iна а бодЪ наше А нiква не iмяхом сленхащете iхва Жеще она бо уставе на ны пысьмено све абы яхом оно а тращехом све Оспомынье ту бо ть тен Iларе iжь хощашеть уцете дЪтЪ наше должен ста ховате сен во домьЪх овЪх а бяхом го не зна Уцлеща на нашь пысьма а нашъм БзЪм правiте требiщья А то повьЪх ваможье Попрщете сте на Грьцева яко вЪх бо сен iясЪнь о то А вiдях КiОце нашье а Тон жексще мi же i ньщехом сте она а знiцехом ста Хорсынь а Омастрыдья мрзесщiну А бодЪхом ста Велка Дрьжявiа со кнЪже наше граде велке а несщтена желЪзва а бодЪ несщтна потомiцьЪ нашья А Грьцiе созъмьнщуть сен а боудоть на мiноулосще сва дiватесе а покiвдьва глвама ДьЪящете тако бо бодЪ на ны многа грза а грмы грмЪнтеще а i два iедная сен ставьесе друга пощена А тако смехом звентезЪма до коньце утрвящехом сен до вьЪк множескЪх дьЪка БозЪм i нiщо ны не знiщеть Стате яко лвiе едiн за одЪнь а држiте сен ста кньЪзе све I Перунье бодЪ около вы а побьЪды дась на вы Слва БозЪм нашыем до конець коньце вьЪкы земе тоiя а до благ вшьякех Русе Оцевскiя земе нашьеi А тако бодЪ бо та словесы iмяхом од БозЪ Влескнига Дощ.8(3). Исходные тексты https://vk.com/doc399489626_470333464 Когда наши пращуры Сурожь строили, начали Греки некие приходить торговыми гостями на торжища наши. Прибыв, смотрели и, увидев землю нашу, посылали к нам множество молодежи и дома строили и города для мен и торжищ. И однажды увидели мы воинов их, вооруженных мечами и в броне, и скоро нашу землю прибрали они к рукам своим и повели игру не так, как мы. И тут мы видим - Греки праздны, а Славяне рабствуют на них. И так наша земля, которая четыре века была наша, стала греческой. И мы там как собаки, что погонят нас скоро камнями прочь оттуда. И земля та огречилась. Так сегодня мы с вами должны достать ее и кровью нашею полить, чтобы была она нам с вами плодородной и жирной. Летит во Сварге Перуница и несет рог славы, чтобы его испили до дна. А поле наше должны мы с вами отобрать у наших врагов. И Перуница та речет: И как же, Русичи, проспали вы пашню-то свою? Бороться вы должны в сей день! А вот и Сурья та речет: Идите, Русичи, и что же с этим вы делать будете. И куда пойдете из края своего? Так ведь мы ударились о стену ту и сделали мы с вами дыру для нас и нашего всего, и будем у себя одни. Се, а кому Перун присудит, тот будет в Раю есть пищу вечную, во Сварге получаемую. Погибли разве мы сегодня, и нету врат других у нас, чтобы мы ходили живыми? Мертвыми уж лучше быть, чем на чужих живыми нам рабствовать. И никогда ведь отрок не живет лучше повелителя, хоть он к нему и хорошо относится. Надобно князей нам наших слушаться и завоевывать начать землю нашу, как нам они рекут. Тогда и Интра приходит к нам, чтоб сохранить нам силу трвьъ и стоять нам крепко за поле свое. Обостряет ведь Сила Божеская нашу, и будем непобедимыми в поле мы стоять. Принесем жертвы Богам своим на рушение их и порушим и тех, которые еще ходят гоголем, а должны бы долу быть повержены во прах во крови их. Если б сколько-нибудь бить посмелее нам, так Греки наполовину станут такими, что не имеют силы той и все обабились, а у таковых мечи то тонкие и со щитами легкими, и быстро такие выдыхаются и на землю кидаются тут по слабости своей. Потому как помощи от василевсов нет им, и на защиту свою самим вставать им. Тут Сурожь будет наша; иных, а будет наша, и никого мы ихних слушать не должны. Говорят они, что установят нам свое письмо, чтобы его мы взяли и утратили свое. Вспомни-ка того-то ведь Илара, что хотел учить детей-то наших, а прятаться ему пришлось в домах тех, - будто мы того не знали; учился ж нашим письменам, и как Богам нашим требы то устраивать. И это говорю я вам же. Поприте вы тех Греков, как говорю, поскольку ясно это мне, и видел я Кия, нашего Отца, и он сказал мне, что мы с вами их уничтожаем, и уничтожим Хорсунь и мерзость амастридскую, и будем мы с вами великой державой с князьями нашими и городами великими, и железом без числа, и будет несчетно потомков наших. А Греки уменьшатся в числе и будут на минулое дивиться и головами своими качать. Содейте так, поскольку будут нам грозы многие и громы грохотать, и чредою беспрерывно друг за другом идя. И окончательно так мы победим, сотворим мы это на века многие благодаря Богам, и нас никто не уничтожит. Как львы, стойте один за одного, и держитесь князей своих! И будет с вами Перун и победы даст вам. Слава Богам нашим до конца концов веков земли этой, и до благ всяческих Руси, Отцовской земли нашей! И так будет, ибо те слова имеем мы от Богов (перевод Н. Слатина) Влескнига II: Исходные тексты. Буквальный перевод. Перевод с древнерусского, подготовка древнего текста, примечания: Николай Владимирович Слатин. Омск, 2006. 496c. https://vk.com/doc399489626_449257582  Въ лЪто 6317 iзъшЪдъ от Русi Кiевской сълы от вЪлiя кънязя МЪзiслава къ цЪсарю Нiкiфору съ харатЪямi а гърафiосъмъ о земъляхъ а языцЪхъ русъкiхъ iже прЪвiтающ на ТаврЪ а Сурожi пъдълЪ Въ лЪто 6318 прiiдЪ от Нiкiфора цЪзаря нЪкiй гърЪчанiнъ яко сълъ а памятъ от Нiкiфора прiнЪслъ яко вьсь Тавръ суть вълъсть Вiзанътiя а словЪнъскы роды суть находънiцi а подъворiе iмаашЪ на Сурожiе А празъгу вiтанiя за не даяша цЪзарю А сь не бълагъмъ А МЪзiславу дань възаятi а протъръ въсполнiтi цЪсарю за мъногыя лЪта ТачЪ промыслi цЪсарь Нiкiфоръ А възъгънЪвiся зЪло Мъзiславль А повелЪ съла въ затвъръ заключiтi А ешьтЪ iзъпълъчiтiся а къмЪтi а воi мъногы А въ бързЪ поiдутъ на ЦарЪгърадъ въ лЪто 6319 въкупЪ съ Кърумъмъ iже хаганъ българъскъ А се бяше прi цЪсарi МiхайлЪ Пъръвъмъ  А прiiдутъ българЪ а русiчЪ а обърЪ къ Царюгъраду на МiхаiлЪ А бысть сЪща вЪлiя А РомЪi от сь славянъ мъногая бЪды а ноужьды iмааше А едъва оутЪкълъ от сiхъ цЪсарЪ Мiхайлъ Аць хаганъ Кърумъ а вЪлiй кънязь МЪзiславъ а къняжiе iныя от славянъ а от обрЪ поiмутъ от Цесарьгърада данi вълiя а iзыдутъ въспятЪ въ прЪдЪлы своя съ бълагъв *** В год 809-й от РХ посланы (iзъшЪдъ) от Руси Киевской послы (сълы) от великого (вЪлiя) князя Мезислава к цезарю Никифору (Нiкiфору) с описанием и картами (съ харатЪямi а гърафiосъмъ) земель и народах русских (о земъляхъ а языцЪхъ русъкiхъ), которые проживают (прЪвiтающ) в Крыму (на ТаврЪ) и на Сурожском подоле (Сурожi пъдълЪ – подол – населенная низинная область за пределами кремля)… В год 810-й от РХ пришел (прiiдЪ) от цезаря Никифора некий (нЪкiй) грек (гърЪчанiнъ), как посол (яко сълъ), и послание (памятъ) от Никифора принес (прiнЪслъ), где говорится, что весь Крым - волость Византии (яко вьсь Тавръ суть вълъсть Вiзанътiя), а словенские роды (!) (словЪнъскы роды – во Влескниге Дощ.6в говорится, что Сурожскую Русь основали борусы - Не Суренже се назва Суренжка Руса а Борусе) – находники (находънiцi) и имеют владения (подъворiе iмаашЪ) на Сурожи (на Сурожiе), а плату за проживание (празъгу вiтанiя за) не дают (не даяша) цезарю, и это нехорошо (а сь не бълагъмъ). И Мезиславу дань отдать (възаятi) и долг (протъръ) восполнить (въсполнiтi) цезарю за многие годы. Так решил цезарь Никифор (тачЪ промыслi цЪсарь Нiкiфоръ). И разгневался сильно (възъгънЪвiся зЪло) Мезислав. И повелел (повелЪ) посла в затвор (затвъръ) заключить (заключiтi). А еще (ешьтЪ) дружине и воинам многим (къмЪтi а воi мъногы) готовиться к походу (iзъпълъчiтiся). И быстро (въ бързЪ) выступили (поiдутъ) на Царьград в год 811-й от РХ вместе (въкупЪ) с каганом (хаганъ) болгарским Крумом. И это (уже) было (а се бяше) при цезаре Михаиле Первом (МiхайлЪ Пъръвъмъ) … И пришли (прiiдутъ) болгары (българЪ) и русичи (русiчЪ) и обры (обърЪ) к Царьграду (Царюгъраду), на Михаила. И была сеча великая (а бысть сЪща вЪлiя). И ромеи (византийцы) от сих славян (от сь славянъ) многие беды и несчастья (бЪды а ноужьды) имели (iмааше). И едва (едъва) убежал (оутЪкълъ) от них (от сiхъ) цезарь Михаил. А каган (хаганъ) болгарский Крум и великий князь Мезислав, и другие князья от славян и обров (от славянъ а от обрЪ) получили (поiмутъ – поимели) от Царьграда (Цесарьгърада) многие большие дани (данi вълiя) и вернулись к себе (iзыдутъ въспятЪ) в пределы свои (въ прЪдЪлы своя) с добром (съ бълагъв). Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с. https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf https://www.twirpx.com/file/2385856/ http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/

|  |

|

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 2791

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

Отправлено: 25.07.18 09:18. Заголовок: Сурожская Русь и бор..

Сурожская Русь и борьба за нее I се княз бя Борьвлень яковоiжде обере Елане у бренгы морстi О пре iдьмо на заженть тоу i тамо рiяхом скотiа i скуфе дiеяхом попасете скотiа во стенпех Се б то буде о ны I таква Грецьколне седнешiа по новiе i грендiща грды i злобясе на ны О тем щасiе iдяхом проще до полнощiе а тамо быхом двасты лента I тамо сьме i есе соуте од щас теiех до нынь А i днесе iмяхом iна князе Борьвленiа правнуце о дяды свео i тое реще Iдящете до полудне на Грецьлане Грець бо междоу Еланеоу племе себетно А трзе iмiаi о ны во стенпiех о скоть нашоу а хощя берате она задаре I то iмяхом она стрщете о новiе до морiа а гонiете до сва краiе якожде руська Земе iесе А руська крев о та Земе сен лiащешете до поде i Та пiаще кревь нашiy На ны надежете iма бенте I ту бранiхом о всiа дне iаковоу трмемхом И вот князь был Бравлин (I се княз бя Борьвлень), который оборол (обере) Эллинов (Елане) у берегов морских. С битвой идем мы (о пре iдьмо) на пастбища те (заженть тоу) и там разводим (рiяхом) скот. И Скуфи (Cкуфе) давали (дiеяхом) попасти (попасете) скот в степях. Вот, будет это у нас (Се б то буде о ны). А так Грецколане (Грецьколне) уселись (седнешiа) снова (по новiе) и строили города (грендiща грды), и злобились на нас (злобясе на ны). Тогда (о тем щасiе) пошли прочь (iдяхом проще) мы на полночь и там были двести лет (быхом двасты лента). И там мы и есьте по-суте от времен тех и доныне (I тамо сьме i есе соуте од щас теiех до нынь). А и сегодня (днесе) имем мы (iмяхом) другого князя (iна князе) Бравлина (Борьвленiа), правнука деда своего (правнуце о дяды свео). И тот речет (тое реще): Идите на полдень, на Грецколань (Iдящете до полудне на Грецьлане)! Греки же среди Эллинов - племя особенное (Грець бо междоу Еланеоу племе себетно). И торгует у нас в степях скот наш (трзе iмiаi о ны во стенпiех о скоть нашоу) - и хочет брать его задаром (хощя берате она задаре). И поэтому нам надобно (то iмяхом) их прогнать снова к морю (она стрщете о новiе до морiа) и гнать в их края (гонiете до сва краiе), потому как это русская земля есть (якожде руська земе iесе), и русская кровь на эту землю пролилась (руська крев о та Земе сен лiащешете до поде), и эта земля пила кровь нашу (Та пiаще кревь нашiy). Нам принадлежать она должна (на ны надежете iма бенте). И ее мы обороняем всяк день (i ту бранiхом о всiа дне), покуда мы живы (трмемхом?) Влескнига Дощ.18 (Слово о походе Бравлина Новгородского). Исходные тексты https://vk.com/doc399489626_470333464 В год 787-й от РХ умер сурожский архиепископ Стефан (Стефанъ архЪпiскупъ Сурожьскъ) В год 795-й от РХ приплыл (прiгърядЪ) по Днепру (Словутiчю) на многих ладьях (въ альдiяхъ) князь Бранислейф (БъранiслЪйфъ) с большой ратью из словен ирмерских (от СловЪнъ IрмЪрскiхъ). И сильные воины (воi кърЪпъкi). И устремились на юг, к Сурожу… ...(13) Бранислейф (Бранлив) (749, 63, 812 Влатово поле). В год 795-й пошел с дружиной сильной в Крым, к Сурожу, и победил греков (Въ лЪто 6303 поiдЪ съ ратiю кърЪпкой на Тавръ а на Сурожь а покорi суть гърЪцi)  Въ лЪто 6303 поiдЪ БъранiслЪiфъ на Сурожь еже на ТавърЪ оу Понъта А поiдутъ по Словутiчю въ В год 795-й пошел Бранислейф на Сурож, город в Крыму, у Черного моря. И когда по Днепру в  алъдiяхъ а въ насады многыя А прiгърядутъ гъраду Кыеву А полянъ кънязъ ВоЪславль многая бращьно а жiто словЪнЪмъ даяшЪ понЪже сь гърЪцi суть супостатЪ а полянЪмъ Кънязь БъранiслЪйфъ покорi КърчЪвъ а вЪсi многы А Сурожь объложi А чърЪзъ дънi многая бъранi съмоглъ вънiтi въсь гърадъ А поча гърабiтi зЪдi гърЪцькi А вънiдутъ въ хърамъ Софii Свяатой А жЪмчюгы а зълато а окъладi а афiсъхы iже оу ракi СтЪфанiя отяшЪ А оустрЪмiся къ въратамъ хърамовЪ Аже вънЪзаапу гълава БъранiслЪйфовЪ обратiся въспять А пълоть Ъго а выя Ъго iзъкарЪжЪ тугою вЪлiей А възъпi кънязь яко сь мЪртъвъ СтЪфанъ похощЪтъ от нь доушю iзыматi а iзъ ракi iзъшЪдъ въвнЪ оубiЪнiя дъля кънязя а воi Ъго… А ешьтЪ възъпi кънязь БъранiслЪйфъ Аць възъвращю абiе а въсЪ гобЪзiе хърамовЪ Аже корыстi мя А от бЪдъностi гоньзнутi Аже выю мя обратi въспятi…А рЪчЪ Ъмоу iзъ ракi СтЪфанъ Свяатый А възъратi вьсь пълънъ от Сурожа а до КърчЪва А жены а чада а вьсь чадь а бълагоЪ iхъ же а въсъ съкарьбiе Тако тоЪжьдЪ выя тя обратiся въспять а бЪдъность отыдЪтъ от тя А рЪчЪ кънязь СловЪнъскiй мьрътвому СтЪфану Свяатаму А въсЪ възъращю яко тi гълаголЪшi А окъладi а зълато а пълЪнъ вьсь А тi СтЪфано окрЪстi мя чюда радi аже оузъряхъмъ азъ… А въсъста iзъ ракi мърътвъ СтЪфанъ Свяатый А пръстрi iзъ гъробiща дъланi своя къ кънязю СловЪнъскаму А речЪ Ъмоу Да кърЪщю тя въ вЪру Хрiстову Господа наашего IiсусЪ Да вънiдЪтъ въ душю твою свЪтъ Божiй iже озарiтъ бълагъмъ дЪянiя твоi дабы iзъбЪгъъ зъла тъворiтi чьловЪкъмъ сущiмъ въ сiмъ домЪ Господа наашего а токъмо бълагоЪ Да iзыдi къняжЪ въ сЪй же мiгъ съ воi своя съ мiръмъ въ земълю свою А мЪчь свой объратi на върагы вЪры Хрiстовой А оузъря БъранiслЪйфъ чюдо сiЪ А вЪльмi оустрашiся А падЪ нiцъ пърЪдъ ракою А възъпi Аже се iстiнъно СтЪфано Да абiе въсъпрiiхъмъ вЪру Хрiстову А зърю аже едiносущьна она въ сьрдъцЪ а до кона моЪго Азъ гъряду съ воi въ земълю своя а гълаголю въсЪмъ въ СловЪнъхъ о чюдЪ сЪмъ о вЪрЪ Хрiстовой А тую же обратiся въспять гълава БъранiслЪйфа А немощь iзыдЪ iзъ пълотi Ъго…А тако въсъпрiя БъранiслЪйфъ крещЪнiе Хрiстово А абiе възъратiся съ воi въ СловЪнЪхъ въ Хълмъгардъ съ мiръмъ А нiчьсожЪ обърящЪся въ съкаръбе аже Хрiста обърящЪтъ *** ладьях и насадах дружинники приплыли к городу Киеву, то князь полян Воеслав много еды и зерна дал словенам, потому что греки - и полянам враги. Князь Бранислейф покорил Керчь и многие селения, а Сурож обложил со всех сторон и через много дней вошел в этот город, и начали воины грабить дома греческие и вошли в храм Святой Софии, и жемчуг, и золото, и оклады, и кувшины, и украшения у гробницы Стефана забрали, и устремились к вратам храма, но внезапно голова Бранислейфа поворотилась назад и тело его, и шея скривились от невыносимой боли, и завопил князь, что мертвый Стефан хочет у него душу отнять и, выйдя из гробницы, убить князя и воинов его…и еще кричал князь, что тотчас же вернет все награбленное в храм, что - взял от жадности моей, но спаси меня от этой боли и обрати мою шею обратно -…И говорит ему из гробницы святой Стефан: А когда вернешь весь полон из Сурожа и из Керчи, и женщин, и детей, и весь народ, и их добро, и скарб, только тогда твоя шея обернется как надо и болезнь оставит тебя…И говорит князь словенский мертвому Стефану Святому: Все верну, как ты велишь, и оклады, и золото, и весь полон, а ты, Стефан, окрести меня ради того чуда, что увидел я… …И встал из гробницы мертвый Стефан Святой и простер из гроба руки свои к князю словенскому, и говорит ему: Вот крещу тебя в веру Христову Господа нашего Иисуса, да войдет в душу твою свет Божий, который озарит добром деяния твои, чтобы избежал зла творить людям, находящимся в этом доме Господа нашего, и только творил бы добро, и уходи, князь, сейчас же со своими воинами с миром в землю свою, а меч свой обрати против врагов веры Христовой… И увидел Бранислейф это чудо и очень испугался, и упал на колени перед гробницей, и возопил: Все это правда, Стефан, я уже воспринял веру Христову и вижу, что одна она есть в сердце моем и до моей смерти пребудет, и ухожу я с войском в землю свою и скажу всем в Словенах об этом чуде, о вере Христовой -; и в ту же минуту обернулась на место голова князя Бранислейфа и болезнь покинула его…И так воспринял Бранислейф крещение Христово и вскоре вернулся с войском в Словены, в Хольмгард, с миром, и не обрел чужого добра, но Христа обрел… Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с. https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf https://www.twirpx.com/file/2385856/ http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/ О прихожденiи ратiю к Сурожу князя Бравлина изъ Великого Новаграда: По смерти же святаго мало лЪтъ миноу, прiиде рать велика роусскаа изъ Новаграда князь Бравлинъ силенъ зЪло, плЪни отъ Корсоуня и до Корча, съ многою силою прiиде к Соурожу, за 10 дьнiй бишася злЪ межоу себе. И по 10 дьнiй вниде Бравлинъ, силою изломивъ желЪзнаа врата, и вниде въ градъ, и земъ мечь свой. И вниде въ церковь въ святую Софiю, и разбивъ двери и вниде идЪже гробъ святаго, а на гробЪ царьское одЪало и жемчюгь, и злато, и камень драгый, и кандила злата, и съсудовъ златыхъ много, все пограбиша. И в томъ часЪ разболЪся, обратися лице его назадъ, и лежа пЪны точаше, възпи глаголя: Великъ человЪкъ свять есть, иже зде, и оудари мя по лицу, и обратися лице мое назадъ. И рече князь боляромъ своимъ: Обратите все назадъ, что есте взяли. Они же възвратиша все, и хотЪша и князя пояти оттуду. Князь же възпи, глаголя: Не дЪите мене да лежу, изламати бо мя хощетъ единъ старъ святъ моужь, притисну мя, и душа ми изити хощетъ. И рече имъ: Скоро выженЪте рать изъ града сего, да не възметь ничтоже рать. И излЪзе изъ града, и еще не въстаняше, дондеже пакы рече князь боляромъ: Сiи възвратите все, елико пограбихомъ священныя съсоуды церковныя и Корсоуни и в Керчи и вездЪ. И принесите сЪмо все, и положите на гpoбЪ СтефановЪ. Они же възвратиша все, и ничтоже себЪ не оставиша, но все принесоша и положиша при гробЪ святаго Стефана. И пакы въ ужасЪ, рече святый Стефанъ къ князю: Аще не крестишися въ церкви моей, не възвратишися и не изыдеши отсюдоу. И възпи князь глаголя: Да прiидоуть попове и крестят мя, аще въстану и лице мое обратится, крещуся. I прiидоша попове, и Филаретъ архiепископъ, и молитву сътвориша надъ княземъ. И крестиша его въ имя Отца и Сына и Святаго Духа. И обратися лице его пакы. Крестиша же ся и боляре вси, но еще шiа его боляше. Попове же рекоша князю: ОбЪщайся Богоу, елико отъ Корсуня до Корча что еси взялъ плЪнникы моужи и жены и дЪти, повели възвратити вся. Тогда князь повелЪ всЪмъ своимъ вся отпустиша кождо въ своясiи. За недЪлю же не изиде изъ церкви, донелиже даръ даде великъ святомоу Стефану, и градъ, и люди, и поповъ почтивъ отъиде. И то слышавше инiи ратнiи и не смЪаху наити, аще ли кто наидяше, то посрамленъ отхождааше В.Г. Васильевский. Житие св. Стефана Сурожского. Русско-Византийские исследования. СПб., 1893, Вып. II, с.80-103 (переиздано с уточнениями: Труды, Т.3, 1915г., с.95-96 (с.77-98), Избранные труды по истории Византии в 2-х томах, Т.3, 2010г., с.378-398, Славянский текст Жития Стефана сверен с рукописью (N 90 (ныне хранится в Российской государственной библиотеке (РГБ. Ф.304. N745)) Московской Духовной Академии академиком Шахматовым) http://xn--c1ajahiit.ws/history/92006-vg-vasilevskiy-trudy-4-toma.html https://vk.com/doc399489626_470973483 http://www.belygorod.ru/preface/N00204008016.php?idSer1=968 Спустя времена некий Пролис, из злого и неверного народа, пришедши с войском, и разрушил Керчь и страну его, и отправился оттуда в Шрсон [Херсон] и разрушил тот, и взял в плен мужчин и женщин, и детей, и других мечу придал. Оттуда пришел с войском в Сухта и как поступал в других гаварах, так поступал и в этом гаваре, ибо кровь безвинных смешал с землей; взявши город Сухта, и вошедши в церковь святого Степанноса, похитил все сосуды церкви, золотую и серебряную утварь и почтенные облачения. И когда взял (похищенное), чтобы раздать войску своему, тогда отнялись руки, и лицо окаменело, и не мог двигаться, а трясся всем телом, и страшно стало всему войску. И вернувшись, положили всю утварь церкви на свое (прежнее) место, и после исправилось (его) лицо и все тело. И уверовал в Бога (Пролис) и получил крещение во имя Святой Троицы. И пошла слава чудес по всему миру, и впредь никто не дерзал завладевать утварью церкви святого архипастыря Степанноса. Из Армянского Жития Стефана Сурожского http://samlib.ru/a/aspar/stefan.shtml

|  |

|

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 2793

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

Отправлено: 26.07.18 09:13. Заголовок: Сурожская Русь и бор..

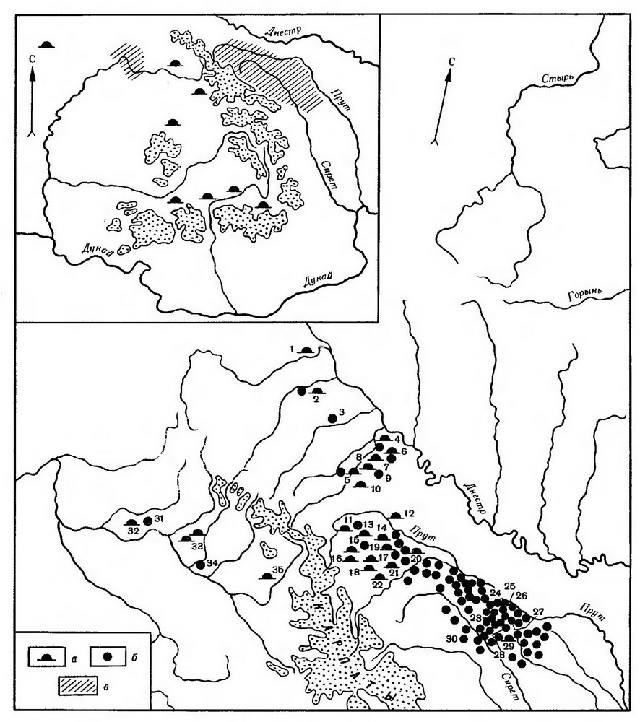

Сурожская Русь и борьба за нее А шед iнi до Сурi на полдене а Суражь град утвржаша ...у морiя iже Грьцi iмяii тамо кряпiша гряд Суражь Бiлоярь...КрiвоРг бя тоii щас конЪзь Руштi а бЪл голомбь пущяшет Камо тоii лЪте тамо iтi А тоi лЪтi на Гръце КрiвРог налЪзЪ на нь а ростърща тая Ту бо Грьцi яко лiсi осцастем вртЪвя даяше КрiвРгу зълъто руно а комоньце стребнЪ А тЪ КрiвРг се удржi на Сурожi Онi же Грьцi бяштi на колунЪх КрiвРг догодiся А бысте Русе отворжщена тамо А такожде Грьцi навЪржгоша на нь бояноув во желЪзЪх а побящi iа Велька вЪржена есь крев Руштiа до пауды а нЪсць стеньгабiя Русiцом И пошли другие (iнi) к Сурье (до Сурi – на Солнце) на полдень. И Суражь- град сотворили (утвржаша) у моря, который Греки (теперь) имеют там, укрепленный град Суражь (кряпiша гряд Суражь). Белояр (из древнего рода Белояров - см. Дощ.9б - Белояр - отец Ория, дед Кия - сначала Киев носил название - Белояров брод) Криворог был в то время князем русским и белого голубя (он) пускает. Куда тот полетит, туда и идти. А тот летит на Греков. Криворог налез (напал) на них и разтёр (разторгнул, разбил) тех. Тут Греки как лисы, хвостом завертели (осцастем вртЪвя) и дали Криворогу золотое руно (конское покрывало?) и конский стребень (?). А тот Криворог удержался на Сурожи. Они же Греки были на колунях (в окрестности). Криворог согласился (сгодиться - договориться). И была Русь открыта (доступна иным) там. И так Греки ввергли (вероломно) на них боянов в железах (т.е. тяжеловооруженных) и побили их. Велика вержена (пролита) есть кровь русская до самой земли (велька вЪржена есь крев Руштiа до пауды) и нет (конца) стенаньям Русичей Влескнига. Дощ.4. Исходные тексты https://vk.com/doc399489626_470333464  (19) Гордынь (6158/650, 67, 6225/717) – А поiдЪ Горъдънъ на Iустiнiана II съ бъранiю на Тавъръ съ воi мъногы А оуязъвлЪнъ сьмЪртiю от гърЪцi А iзыдуть iзъ Таврiя тЪщii А сь бысть въ лЪто 6225 А пълачь вЪлiкъ въ полянЪхъ - И пошел Гордынь на Юстиниана II с войной за Крым и был убит греками, и ушли войска из Крыма с ущербом для себя…и это было в год 717-й от РХ, и было горе у полян (33) Горислав (6183/675, 75, 6258/750) – А въ лЪто 6258 кънязь Горiславль iмЪяшЪ бърань съ гърЪцi а обры А сь же лЪто прЪставiся от ноужьды вЪлiей А русы дань възъiмааху от обры А гьлагълютъ аже зълоядiе от Конъстанътiна цЪзарi прiiмаше - в год 750-й от РХ князь Горислав воевал с греками и обрами, и в тот же год умер от больших мучений, и русы дань взяли с обров: говорят, что князя Горислава отравили ядом от цезаря Константина (30) Белояр Криворог (6210/702, 78, 6288/780) - А многы бранi съ грЪцi iмааще за Сурожiе а ХЪръсонЪсъ - много воевал с греками за Сурож и Херсонес  А въ тоЪ же лЪто 6206 прiiдЪ КыЪву къняжЪнiя дъля от вЪча Горъдынь кънязъ же от поляны А бысть кънязьмъ вЪлiiмь аже до лЪта 6225 А егъда же съконъча бо оуязъвлЪнъ бяше на бъранi въ ТаврЪ оу СурожЪ съ гърЪцi а скiфЪ Въ лЪто же 6226 прiiдЪ от вЪча на КыЪвъ къняжЪнiя дъля кънязъ Горiславль iже от рода полянъ А бысть до лЪта 6238 А оумЪрлъ от нужьды вЪлiей въ чьрЪвЪ Ъго А iдЪже съ бъранi от обрЪ А гълаголютъ же въ чадi яко въсъпрiяша Горiславль зълоядiе въ сънЪдiе аже iмутъ от гърЪцы Въ лЪто 6237 поiдЪ БЪлояръ Крiвърогъ iже кънязъ от Полянъ А поiдЪ къ Тавъру на гърЪцi А прiiдЪ съ воi мъногы къ Сурожю А възя от Патъракъса iже суть архЪлай сЪго гърада мъзъду вЪлiю А поiдЪ на ХЪръсонЪсъ въ лодiяхъ А по ръцЪмъ iнъдЪ съвЪршi iзъЪздъ iнако ано ашоутъ а въсоуЪ занЪ воi мъногы поча чьрЪвъмъ страдатi а бальство вЪлiе iмаашЪ а въбързЪ Кыеву възъратiся а етЪръ съконъчя… Въ лЪто же 6240 же iдЪ въторiцЪю БЪлояръ на ХЪръсонЪсъ А iже съ нiмъ же полянЪ а антЪ а българЪ А бысть сЪщя вЪлiя съ гърЪцi а аръмЪнЪ А iхъ же iпатоса въ пълънъ iмутъ же зане iзъкупъ iзърядънъ даяшЪ а iпатоса отпущахъ А мъногы аръмЪнЪ а ромЪi въдаа а Кыеву прiведохъмъ А въ верiгы А сЪдЪ въ вертЪпЪхъ въ кълючЪнii зане сь къщЪi зЪло iскусьнъ дЪятелi бо зъдъчiе дъбры гърадовЪръшiю а балii дъбры а хартофiлаксы гожiя а пiсьмЪны iныя а языцы iныя вЪдотелi… *** И в тот же год 698-й от РХ пришел (прiiдЪ) в Киев на княжение от веча (от вЪча) Гордынь, князь от полян. И был великим князем (бысть кънязьмъ вЪлiiмь) аж до 717 года от РХ, пока (егъда) не скончался (съконъча) от ран, полученных в сражении (бо оуязъвлЪнъ бяше на бъранi) в Крыму, около Сурожа (ТаврЪ оу СурожЪ), с греками и скифами (съ гърЪцi а скiфЪ)… В год 718-й от РХ пришел в Киев на княжение от веча князь Горислав (Горiславль), из рода полян (от рода полянъ), и пробыл (бысть) до 750 года от РХ, а умер от сильной боли (нужьды вЪлiей) в животе (въ чьрЪвЪ) его, при возвращении после сражения (iдЪже съ бъранi) с обрами. И говорят в народе (гълаголютъ же въ чадi), что принял (въсъпрiяша) Горислав яд в пище (зълоядiе въ сънЪдiе), по наущению греков (аже iмутъ от гърЪцы)… В год 729-й от РХ пошел Белояр Криворог (поiдЪ БЪлояръ Крiвърогъ), Полянский князь (в поход). И пошел к Тавру (Тавъру – Крым) на греков. И пришел с воинами многими к Сурожу (Сурожю). И взял (възя) от Патракоса (Патъракъса), главы (греч. архЪлай) этого города, большую дань (мъзъду вЪлiю). И пошел на Херсонес (на ХЪръсонЪсъ) в лодиях (въ лодiяхъ – большая речная лодка). И по рекам местами (iнъдЪ) совершал (съвЪршi) набеги (iзъЪздъ), но получилось в пустую (въсоуЪ), так как (iнако ано ашоутъ а въсоуЪ занЪ?) многие воины начали страдать животом (поча чьрЪвъмъ страдатi) и болезни большие имели (бальство вЪлiе iмаашЪ), пришлось срочно возвращаться в Киев (въбързЪ Кыеву възъратiся), а некоторые (етЪръ?) умерли (съконъчя)… В год 732-й от РХ вторично (въторiцЪю) пошел Белояр на Херсонес. И с ним были поляне, анты и болгары. И была сеча великая (бысть сЪщя вЪлiя) с греками и армянами. А их предводителя (греч. iпатоса) взяли в плен (въ пълънъ iмутъ), так как (зане) изрядный выкуп (iзъкупъ iзърядънъ) давали (даяшЪ) и ипатоса отпустили (отпущахъ). И многих армян и ромеев (византийцев) взяли (въдаа?) и привели в Киев (а Кыеву прiведохъмъ). И в цепях (въ верiгы). И посадили в пещеры в заключении (сЪдЪ въ вертЪпЪхъ въ кълючЪнii), так как (зане) эти пленники (сь къщЪi) сильно искусные деятели (зЪло iскусьнъ дЪятелi), ибо (бо) строители добрые градовершию (зъдъчiе дъбры гърадовЪръшiю – хорошие градостроители), и хорошие врачи (балii дъбры), и архивисты-библиотекари гожии (хартофiлаксы гожiя), и по письменности и другим языкам ведающие (пiсьмЪны iныя а языцы iныя вЪдотелi)… Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с. https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf https://www.twirpx.com/file/2385856/ http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/

|  |

|

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 2794

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

Отправлено: 27.07.18 06:15. Заголовок: Сурожская Русь и бор..

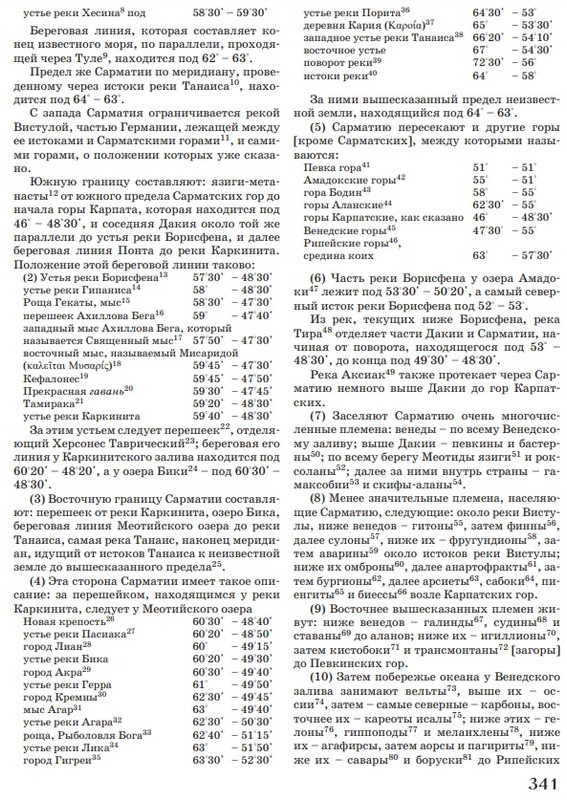

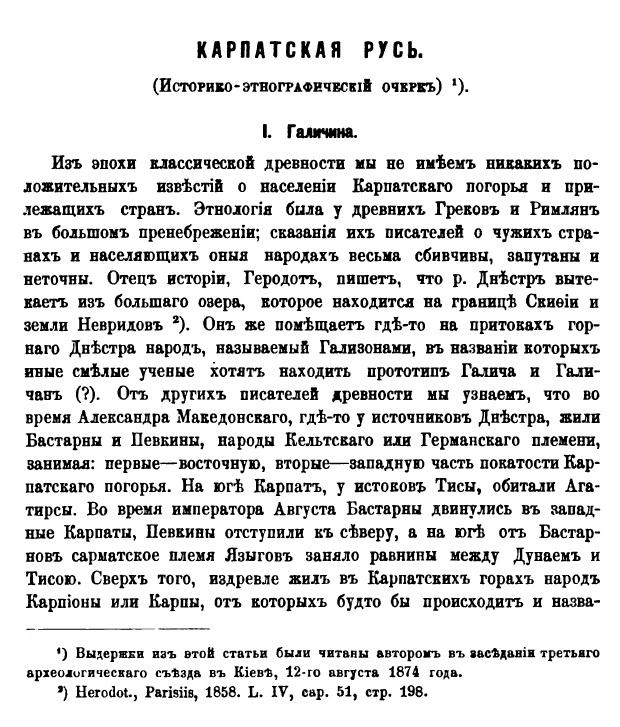

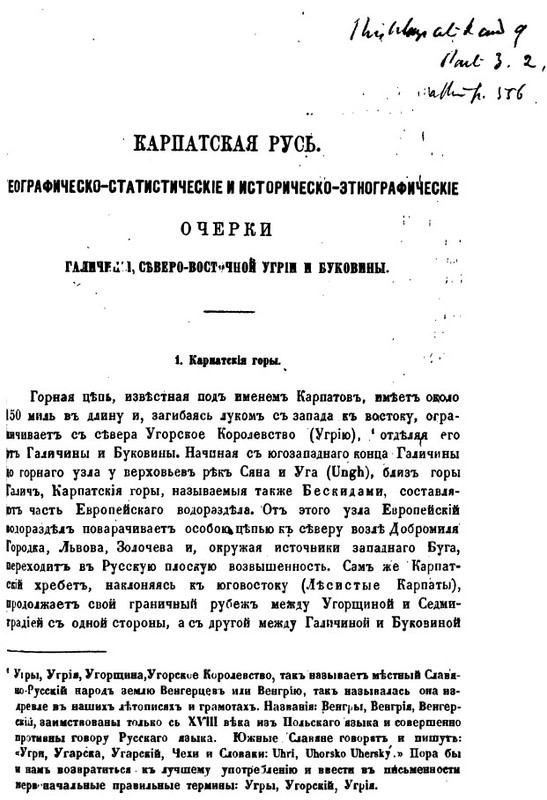

Сурожская Русь и борьба за нее Iмяхомь мнозiе хранiе о НовуГрду на Волхъву рiецiе Iямхомь о Кые грдiе по Бголясiех I се мяхомь на Волынi Дулебстеi хранiе i о Суренже на морiе Сурьстiем i Сынiем I се велька оуразь iе на ны якожде хране Суреньстiе обыты вразема i Бозi нашiе о прах тщены валяхуться iмуть Се бо Рустiщi не iмуть сылы одерзете на вразе воiтенжсте Имеем мы многие храни у Новограда на Волхове реке. Имеем и у Киева града в Боголесьях. И вот, имеем на Волыни Дулебской храни и на Сурожи на море Сурьем (Солнечном) и Синем. И вот, великая уражение (обида) есть на нас, потому как храни Сурожские отбиты врагами, и Боги наши, во прах брошенные, валяться имеют. Вот ведь Русичи, не имеют силы одержать победы над врагами Влескнига Дощ.21. Исходные тексты https://vk.com/doc399489626_470333464  Введение в Житие св. Стефана Сурожского Обозрение литературы Житием и особенно посмертными чудесами св. Стефана Сурожского изследователи первоначальной русской истории занимаются давно и усердно. Значение этого памятника для вопроса о происхождении Русского государства было оценено еще в XVI столетии составителями Степенной книги царского родословия. «Иже и преже Рюрикова пришествия в Славенскую землю, не худа бяше держава Словенскаго языка; воинствоваху бо и тогда на многия страны и на Селунский град, и на Херсон, и на прочих тамо, якоже свидетельствует нечто мало от части в чудесех великомученика Димитрия и святаго apxиепископа Стефана Сурожскаго (Книга степенная. Часть первая (издал Миллер, Москва, 1775), стр. 83)... Исторические сведения о Суроже Город Сурож, нынешнее местечко Судак, лежал на южном берегу Крыма между Кафою (Феодосией) и Алуштою при выходе к морю из богатой виноградниками долины; он обладал гаванью, которую много путешествовавший арабский географ XIV века Ибн-Батута считал одною из самых обширных и самых удобных в мире...По свидетельству записей, внесенных в древний греческий синаксарий, жители помнили год основания своего города, имели, так сказать, свою эру, подобно жителям других классических колоний. Эра эта начинается с 212 года по Р.Х. (записки Одесск. Общ. Ист. и Др., т.V, N 61, с.605 - заметка повторена три раза - писцом 1296 года, 1345 и 1411, всякий раз с расчислением времени, протекшаго со времени основания города)...В промежуток между третьим и восьмым веками мы не имеем никаких прямых данных из ея истории...В царстовавние Константина Копронима (741-745) сюда удалился исповедник Стефан, который не мало потрудился над распространением христианства среди местных жителей. Если не ранее, то именно при нем основана была в Сугдее епископская кафедра...Никита Пафлагонский, писатель конца IX или начала X века, выставлял центром черноморской торговли город Амастриду: В нее, говорит он, как на общее торжище, стекаются Скифы, живущие по северной стороне Евксина, а равно и те, которые расположены к югу; они приносят свои товары и получают в замен то, что есть у нея…В 1288 году мы находим сурожских купцов во Владимире-Волынском. Летопись говорит о них при описании погребения Владимира Васильковича Галицкого: И тако плакавшееся над ним все множество Володимерцев, Немци, и Сурожьце, и Новгородци, и Жидове плахуся аки и во взятье Иерусалиму  О прихожденiи ратiю к Сурожу князя Бравлина изъ Великого Новаграда: О прихожденiи ратiю к Сурожу князя Бравлина изъ Великого Новаграда: По смерти же святаго мало лЪтъ миноу, прiиде рать велика роусскаа изъ Новаграда князь Бравлинъ силенъ зЪло, плЪни отъ Корсоуня и до Корча, съ многою силою прiиде к Соурожу, за 10 дьнiй бишася злЪ межоу себе. И по 10 дьнiй вниде Бравлинъ, силою изломивъ желЪзнаа врата, и вниде въ градъ, и земъ мечь свой. И вниде въ церковь въ святую Софiю, и разбивъ двери и вниде идЪже гробъ святаго, а на гробЪ царьское одЪало и жемчюгь, и злато, и камень драгый, и кандила злата, и съсудовъ златыхъ много, все пограбиша. И в томъ часЪ разболЪся, обратися лице его назадъ, и лежа пЪны точаше, възпи глаголя: Великъ человЪкъ свять есть, иже зде, и оудари мя по лицу, и обратися лице мое назадъ. И рече князь боляромъ своимъ: Обратите все назадъ, что есте взяли. Они же възвратиша все, и хотЪша и князя пояти оттуду. Князь же възпи, глаголя: Не дЪите мене да лежу, изламати бо мя хощетъ единъ старъ святъ моужь, притисну мя, и душа ми изити хощетъ. И рече имъ: Скоро выженЪте рать изъ града сего, да не възметь ничтоже рать. И излЪзе изъ града, и еще не въстаняше, дондеже пакы рече князь боляромъ: Сiи възвратите все, елико пограбихомъ священныя съсоуды церковныя и Корсоуни и в Керчи и вездЪ. И принесите сЪмо все, и положите на гpoбЪ СтефановЪ. Они же възвратиша все, и ничтоже себЪ не оставиша, но все принесоша и положиша при гробЪ святаго Стефана. И пакы въ ужасЪ, рече святый Стефанъ къ князю: Аще не крестишися въ церкви моей, не възвратишися и не изыдеши отсюдоу. И възпи князь глаголя: Да прiидоуть попове и крестят мя, аще въстану и лице мое обратится, крещуся. I прiидоша попове, и Филаретъ архiепископъ, и молитву сътвориша надъ княземъ. И крестиша его въ имя Отца и Сына и Святаго Духа. И обратися лице его пакы. Крестиша же ся и боляре вси, но еще шiа его боляше. Попове же рекоша князю: ОбЪщайся Богоу, елико отъ Корсуня до Корча что еси взялъ плЪнникы моужи и жены и дЪти, повели възвратити вся. Тогда князь повелЪ всЪмъ своимъ вся отпустиша кождо въ своясiи. За недЪлю же не изиде изъ церкви, донелиже даръ даде великъ святомоу Стефану, и градъ, и люди, и поповъ почтивъ отъиде. И то слышавше инiи ратнiи и не смЪаху наити, аще ли кто наидяше, то посрамленъ отхождааше Оглавление Введение в Житие св. Георгия Амастридского: I. Обозрение литературы [с. I–X] II. История и описание Парижского кодекса [с. XI–XXI] III. Исторические сведения об Амастриде [с. XXI–XXVII] IV. Содержание памятника или изложение Жития Георгия [с. XXVII–XLIII] V. Цельность сочинения и независимость от Фотия [с. XLIV–LIII] VI. Проверка исторических и биографических данных [с. LIII–LXXVI] VII. Характеристическое умолчание об иконах и объяснение оного [с. LXXVII–LXXXVIII] VIII. Диакон Игнатий как вероятный автор жития и Амастридский епископ Иоанн [с. LXXXVIII–CVIII] IX. О русском имени и русском нашествии [с. CVIII–CXLI] Введение в Житие св. Стефана Сурожского: I. Обозрение литературы [с. CXLII–CLVI] II. Исторические сведения о Суроже [с. CLVI–CCVII] III. Древнейшие источники о жизни Стефана Сурожского [с. ССVШ–ССХVIII] IV. Краткое греческое Житие Стефана Сурожского [с. ССХVШ–ССХХIII] V. Содержание подробного славяно-русского жития и критические замечания к оному [с. CCXXIII–CCXL] VI. Заимствования из жития Иоанна Златоустого и Петра митрополита [с. CCXL–CCLXIII] VII. Состав первоначального Жития и чудеса [с. CCLXIII–CCLXXXVIII] ЖИТИЕ СВ. ГЕОРГИЯ АМАСТРИДСКОГО (ТЕКСТЫ РУССКИЙ И ГРЕЧЕСКИЙ) [С. 1–71] ЖИТИЕ КРАТКОЕ СВ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО (ТЕКСТЫ ГРЕЧЕСКИЙ И РУССКИЙ) [С. 72–76] ЖИТИЕ (ПОДРОБНОЕ) СВ. СТЕФАНА СУРОЖСКОГО (ТЕКСТ РУССКИЙ) [С. 77–98] В.Г. Васильевский. Труды, Т.3, 1915г., 416с. (ранее В.Г. Васильевский. Житие св. Стефана Сурожского. Русско-Византийские исследования. СПб., 1893, Вып. II, с.80-103) http://xn--c1ajahiit.ws/history/92006-vg-vasilevskiy-trudy-4-toma.html https://vk.com/doc399489626_470973483

|  |

|

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 2798

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

Отправлено: 01.08.18 10:30. Заголовок: Путешествие в страну..

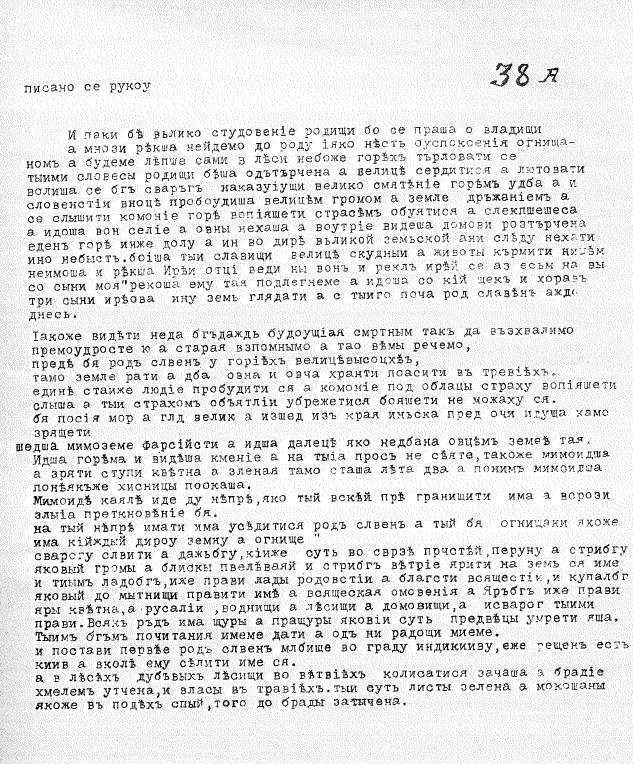

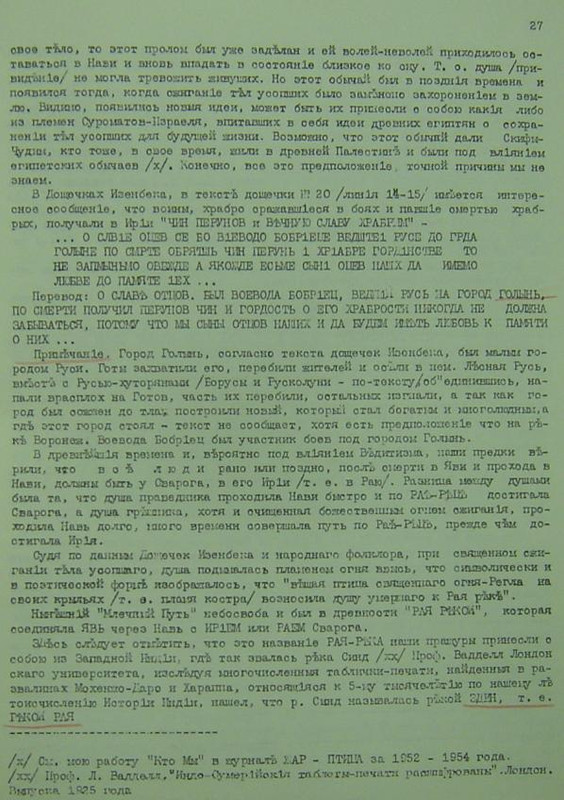

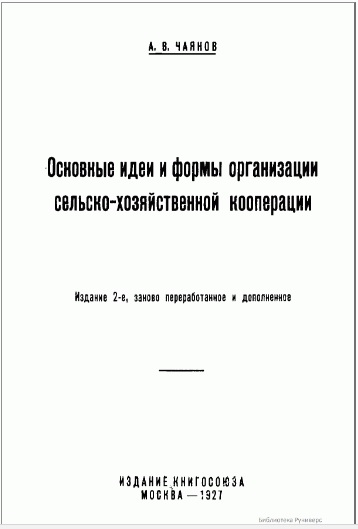

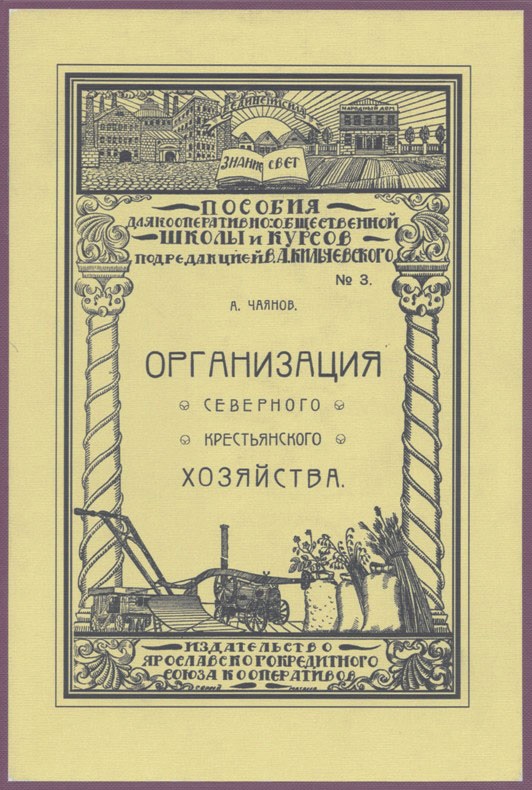

Путешествие в страну землетрудильцев  То Влес ущаше ПраОце наше земе раяте а злаке сЪяте а жняте вЪна вЪнъща о полех стрднех а ставете Снопа до огнiща а цтеть Го яко Оце Божска Оцем нашем а Матерем Слва якове нас оущаще до Бозе наше а водяща по ренце до стезЪ ПравЪ Тако iдехом сте а не будехом ста енва хлЪбожравце нiже славуне Русе якове Бзем славу спЪващут а тако суть Славуне о то Влес ведь учил праотцев наших землю пахать и злаки сеять и жать, снопы свивая, в полях страдных, и ставить Сноп у огнища и почитать его как Божественного Отца. Отцам нашим и Матерям слава, которые нас учили о Богах наших и водили стезею правою. Так идемте и не будем-те нахлебниками (хлебожравцами), но славными Русами, которые Богам Славу воспевают, и так они Славные оттого Влескнига Дощ.8(2). Исходные тексты https://vk.com/doc399489626_470333464 Крестьянин - сын солнца, жрец солнца, его слуга, его поклонник. Он получает от светила дозволения и силы, чтобы вырастить пищу, жратву (от слова пожирать, гореть), и снова отдает ее на заклание огню, чтобы питать его, поддерживать силу. Потому крестьянин живет по солнцу, по его коловороту и никогда не сможет выломиться из этого природного распорядка; иначе человечество до времени сойдет в землю. Вольный труд пахаря на вольной земле и творит, пестует его натуру, его обычай, этику и эстетику, оставляя хлебороба до последнего часа язычником, поклонником Солнца и огня (крес - огонь, крест - солнце) Владимир Личутин из Часлова. Душа неизъяснимая С гибелью деревни исчезает не только ее побыт, не только нравственный скоп, не только праздничный сердечный лад, но и ощутимо мелеет верхний ходовой пласт языка, выпадают из оборота, уходят в нети метафорические ряды, рвутся, отмирают гибкие прежде, паутинные связи меж душами человека и природы, которые обозначаются лишь словом - и больше ничем Владимир Личутин из Часлова. Слово о бессловесных Почему я так ратую за крестьянина? Не будет крестьянина - не будет России. Потому что крестьянин, несмотря на все блага, даже если будет у него хороший дом со всеми удобствами, все равно вынужден жить в экстремальных условиях. Встать надо в пять утра, обиходить скотину, спахать пашенку. А тут зябели, замоки, суховеи, наводнения, бури и смерчи, недороды, падеж скота, постоянное лихо от ростовщика. Это тяжело переносить даже при самых новых методах производства, машинах. Даже двор свой обиходить, запасти дров, чтобы не замерзнуть в зиму, и так далее. И до самой ночи он в труде. И до самой смерти. Хотя труд исцеляет человека и держит его на миру. Лиши вольного труда, и мужик погибает, спивается, идет по кругу до самой бездны. Если крестьянина удастся сохранить - хотя бы миллионов 30-40, которые могли бы жить на своей земле в своей усадьбе и плодить потомство, тогда русская нация сохранит свои черты и природный организм… Владимир Владимирович Личутин. По морю жизни на русском челне. 2016. 976с. (Из беседы Александра Проханова с Владимиром Личутиным) http://www.rusinst.ru/articletext.asp?rzd=2&id=7779&tm=32 Все силы должны быть обращены к тому, чтобы поднять производительные силы единственного источника нашего благосостояния - земли…так как земля - это залог нашей силы в будущем, земля - это Россия - П.А. Столыпин …По данным переписи 1897г., крестьяне составляли 76% населения (хотя некоторые авторы до сих пор пишут: "более 90%" - это неверно). Крестьянские хозяйства производили 92% всей сельскохозяйственной продукции России, и только 8% давали помещики. И в хозяйствах помещиков наряду с профессиональными наемными работниками работало в период страды много крестьян соседних сел. Именно крестьянству Россия (население которой составляло лишь 8% от населения мира) была обязана тем, что она производила 25% всех зерновых хлебов и давала четверть мирового экспорта сельскохозяйственных продуктов. … Такие сведения содержала Первая Всероссийская перепись населения 1897г. По ней можно вычислить долю крестьян среди сельских жителей и ориентировочно пользоваться этими цифрами. В переписи был пункт о принадлежности к сословию (п. 5). Оказалось, что сословие крестьян включало 93 млн человек (74%), но из них 7 млн (7,5%) жили в городах, где они составляли 43% горожан. Часть из них временно находилась там на заработках, но большинство уже давно порвали с деревней. Об этом мы узнаем из разных источников: данных этой же переписи о месте постоянного проживания (п. 8) и о временном отсутствии (п. 9), а также данных переписей, проводившихся время от времени в отдельных городах; сведений текущей статистики и двух сельскохозяйственных переписей в стране (1916 и 1917 гг.). Наиболее важны для нас сведения всероссийской переписи 1897 г. о занятиях (п. 13 - ремесло, промысел, должность или служба), где отдельно отмечалось главное занятие, дающее средство к существованию, и побочное или вспомогательное. Всего в 1897г. в Империи на доходы от земледелия как главного занятия жили 88 294 тыс. человек, или 70,2% всего населения, от животноводства - 4516 тыс., или 3,6%. Всего, таким образом, крестьян было 92,8 млн человек, или 73,8%. В.Г. Тюкавкин. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. М.: Памятники исторической мысли, 2001, 304с. https://www.twirpx.com/file/2340702/ https://vk.com/doc399489626_471350738 В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нем человек противопоставлен природе, в нем труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник-творец, каждое проявление его индивидуальности - искусство труда. Мне не нужно говорить вам о том, что сельская жизнь и труд наиболее здоровы, что жизнь земледельца наиболее разнообразна, и прочие само собою подразумевающиеся вещи. Это есть естественное состояние человека, из которого он был выведен демоном капитализма А.В. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. 1920 http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/text_0020.shtml

|  |

|

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 2801

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

Отправлено: 02.08.18 10:21. Заголовок: Путешествие в страну..

Путешествие в страну землетрудильцев  Страдная пора (Косцы) - Г.Г. Мясоедов, 1887 https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=2BaitHfHYzA Влесо бо наущi тоя земЪ ратi а зърно сЪятi Такооу боiща тоii ПраЩурi огнiщанама статi а бытi земетрудiцi ...Влес ведь научил их землю пахать и зерно сеять. Так и стали те Пращуры огнищанами и землетрудильцами... Влескнига Дощ.4б. Исходные тексты https://vk.com/doc399489626_470333464 ...Экономических посылов к улучшению, к росту и чрёвному удовольствию нет. Чрёвного удовольствия мы не получим, и, думаю, что будем мучиться довольно долго. Земля замирает, земля погибает, деревни запустели, и что бы возродиться нам нужно начать полностью переделку в головах своих. И понять, наконец, что народ - это те люди, которые живут на земле. А такие люди иссякают, но ведь именно они необходимы нации. Городские из поколения в поколение чахнут, невежественнеют, дичают, не рожают, т.е. вымирают. Природный, талантливый слой генетический, соскоблен за последнее столетие, и вряд ли стоит ждать нового урожая с этой пашни. Оттуда нельзя ждать и прироста. Вспомните, например, 20-30-ые годы генералы, академики, писатели - они все пришли из деревни. Это показатель тогдашнего генетического богатства русского народа. Увы! От жителей современных городов подобного ждать нельзя. Поэтому необходима колоссальнейшая реформа деревни. Надо признать деревню сущностью русского государства, главным телом, ядром нации. Нам предстоит огромная работа по возделке деревни, по возделке земли. Только от деревни может начаться возврат к величию России Владимир Личутин из Часлова. Вспомним будущее http://kraizemli.narod.ru/lichytin.html ...Я хочу обратить ваше внимание на одно ее (концепция кооперации) изложение, по-моему, очень ярко передающее ее дух. Это полуфантастическое сочинение Чаянова, которое называется Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. По форме это действительно фантастическое произведение: из того времени, когда оно написано (1921 год), герой загадочным путем переносится для него - в будущее, а для нас - в прошлое: в 1984 год и попадает в удивительную для него в страну, Россию того времени. Некий его спутник показывает ему эту страну и объясняет ее особенности. И вот, что он ему говорит: что был принят закон, ограничивающий размеры городов, так что сейчас не существует городов с населением больше ста тысяч. Если хотите, городов у нас нет. Есть место приложения узла социальных связей. Вот прямо как античные Афины. В основе нашего хозяйственного строя лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нем человек приходит в соприкосновение со всеми силами космоса и создает новые формы бытия. Каждый работник-творец, каждое проявление его индивидуальности - искусство труда. Дальше тот же спутник рассказывает кое-что об их истории. В социалистический период нашей истории крестьянское хозяйство почитали за нечто низшее. Социализм был зачат как антитеза капитализму. Рожденный в застенках германской капиталистической фабрики, выношенный психологией измученного подневольной работой пролетария, он мог мыслить новый строй только как отражение строя, окружающего его. Будучи наемником, рабочий, строя свою идеологию, ввел наемничество как символ веры будущего строя. Для нас же совершенно ясно, что с социальной точки зрения промышленный капитализм есть не более чем болезненный припадок, поразивший обрабатывающую промышленность в силу особенности ее природы, а вовсе не этап в развитии всего народного хозяйства. Мне кажется, что здесь чрезвычайно много глубоких наблюдений и мыслей. Совершенно, конечно, правильно замечание о том, что социализм не является диаметральной противоположностью капитализма, а является его отражением - тем, что капитализм видит, глядя в зеркало. Во-вторых, верно то, что западное капиталистическое общество, включая и его социалистическое отражение, есть какой-то болезненный этап в развитии человечества, связанный, может быть, с потерей веры в Бога, с утратой чувства красоты мира и со стремлением построить жизнь в каких-то изолированных от всего мира формах, которые в принципе не могут быть осуществлены и приходят в противоречие с самым фактом жизни. Эта система кооперации была разработана и даже в какой-то мере внедрялась в жизнь. Было несколько миллионов такого типа кооперативов в нэповской России и 10 - 20 миллионов кооперативов дореволюционных. Но все это развитие было, конечно, прервано коллективизацией 30 года. Все крупнейшие деятели, включая и Чаянова были арестованы одновременно в 1930 году. Они были осуждены на десять лет тюрьмы, но в 1937 или 1938 году они были все, за одним или двумя исключениями, расстреляны. И Чаянов тоже был расстрелян. Насколько я знаю, сейчас эта система привлекает большое внимание и используется в Индии и в Китае. В Китае, например, в дискуссиях по организации крестьянского хозяйства ссылки на работы Чаянова встречаются очень часто... И.Р. Шафаревич. Духовные основы Российского кризиса XX века. 2001 http://www.pravoslavie.ru/sretmon/izdatel/shafarevich.htm ...Вам, наверное, известно, что в социалистический период нашей истории крестьянское хозяйство почитали за нечто низшее, за ту протоматерию, из которой должны были выкристаллизовываться "высшие формы крупного коллективного хозяйства". Отсюда старая идея о фабриках хлеба и мяса. Для нас теперь ясно, что взгляд этот имеет не столько логическое, сколько генетическое происхождение. Социализм был зачат как антитеза капитализма; рождённый в застенках германской капиталистической фабрики, выношенный психологией измученного подневольной работой городского пролетариата, поколениями, отвыкшими от всякой индивидуальной творческой работы и мысли, он мог мыслить идеальный строй только как отрицание строя, окружающего его. Будучи наёмником, рабочий, строя свою идеологию, ввёл наемничество в символ веры будущего строя и создал экономическую систему, в которой все были исполнителями и только единицы обладали правом творчества. Однако простите, мистер Чарли, я несколько отклонился в сторону. Итак, социалисты мыслили крестьянство как протоматерию, ибо обладали экономическим опытом только в пределах обрабатывающей индустрии и могли мыслить только в понятиях и формах своего органического опыта. Для нас же было совершенно ясно, что с социальной точки зрения промышленный капитализм есть не более как болезненный уродливый припадок, поразивший обрабатывающую промышленность в силу особенностей её природы, а вовсе не этап в развитии всего народного хозяйства. Благодаря глубоко здоровой природе сельского хозяйства его миновала горькая чаша капитализма, и нам не было нужды направлять своё развитие в его русло. Тем паче, что и сам коллективистический идеал немецких социалистов, в котором трудящимся массам предоставлялось быть в хозяйственных работах исполнителем государственных предначертаний, представлялся нам с социальной точки зрения чрезвычайно малосовершенным по сравнению со строем трудового земледелия, в котором работа не отделена от творчества организационных форм, в котором свободная личная инициатива даёт возможность каждой человеческой личности проявить все возможности своего духовного развития, предоставляя ей в то же время использовать в нужных случаях всю мощь коллективного крупного хозяйства, а также общественных и государственных организаций. Уже в начале XX века крестьянство коллективизировало и возвело в степень крупного кооперативного предприятия все те отрасли своего производства, где крупная форма хозяйства имела преимущество над мелким, в своём настоящем виде представляя организм наиболее устойчивый и технически совершенный. Такова опора нашего народного хозяйства. А.В. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. 1920 http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/text_0020.shtml

|  |

|

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 2802

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

Отправлено: 03.08.18 09:32. Заголовок: Путешествие в страну..

Путешествие в страну землетрудильцев  РигВеда IV, 57. К божествам Поля РигВеда IV, 57. К божествам Поля Автор - Вамадева. Размеры: стихи 1, 4, 6, 7 - ануштубх, 2, 3, 8 - триштубх, 5 - пураушних. Гимн носит характер атхарванического заговора на плодородие поля (ср. соответствующие заговоры АВ III, 17; 24; II, 142). Автор обращается к божеству, именуемому господином поля ksetrasya pati, и к двум божествам урожая Шуна и Сира (cunastra - букв. лемех и борозда). Второе имя употребляется также самостоятельно; первое же является, по мнению Рену, сельскохозяйственной специализацией слова cunam на счастье, которое в данном гимне усиленно обыгрывается 4 Каждая пада этого стиха начинается со слова сunam счастье - звуковой намек на имя cunastrau, начинающее стих 5 8 Пады a-c начинаются словом cunam, пада d - cunastra cunam 1 Благодаря господину Поля, Как с помощью доброго (друга) мы покоряем (Поле), Кормящее скотину (и) коней. Да смилуется он над таким, как мы! 2 О господин Поля, подоись у нас Медовой волной, словно корова - молоком, (Волной,) сочащейся медом, прекрасно очищенной, словно жир. Да смилуются над нами господа закона! 3 Да будут нам медовыми растения, Небеса, воды, медовым - воздух! Господин Поля да будет нам медовым! Невредимые хотим мы двигаться за ним вслед! 4 На счастье (пусть будут) тягловые животные, на счастье - мужи! На счастье пусть пашет плуг! На счастье пусть завязываются ремни! На счастье помахивай стрекалом! 5 О Шуна и Сира, наслаждайтесь этой речью! Та влага, которую вы создали на небе, - Оросите ею эту (землю)! 6 Приблизься к нам, о борозда, Приносящая счастье! Мы хотим славить тебя, Чтоб была для вас приносящей счастье, Чтоб была ты для нас очень плодородной! 7 Индра пусть вдавит борозду! Пушан (Волос, Велес) пусть направит ее! Богатая молоком, пусть доится она для нас Каждый следующий год! 8 На счастье наши лемехи пусть взрезают землю! На счастье пусть выйдут пахари с тягловыми животными! На счастье Парджанья (пусть оросит) медом (и) молоком! О Шуна и Сира, дайте нам счастье! РигВеда. Мандалы I-IV. перевод Т.Я. Елизаренковой https://vk.com/doc271202244_457474418 ...С другой стороны была крестьянская цивилизация. Особенность ее заключалась в том, что крестьянин в процессе своего труда сам решал на каком клочке своей земли, когда и что он начинает сеять, когда он начинает жать, когда свозить. Его труд был творческим, в том же смысле как творческий труд поэта или математика. Но с той разницей, что крестьянский труд - единственная форма труда, когда он носит творческий характер и в то же время является массовым, может относиться к большой части населения, а не быть уделом некоторых избранных. Сейчас, в последнее десятилетие, крестьянство вызывает все больший интерес, особая его роль осознается, возникла даже некая область знания под названием крестьяноведение. Например, выяснилось, что крестьянство не связано с какой-то исторической эпохой, формацией, феодализмом или античностью. Это форма существования людей, которая наблюдается в течении тысячелетий, типа семьи скорее... И.Р. Шафаревич. Духовные основы Российского кризиса XX века. 2001 http://www.pravoslavie.ru/sretmon/izdatel/shafarevich.htm ...В основе нашего хозяйственного строя, так же как и в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности. В нём человек не противопоставлен природе, в нём труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создаёт новые формы бытия. Каждый работник - творец, каждое проявление его индивидуальности - искусство труда. Мне не нужно говорить вам о том, что сельская жизнь и труд наиболее здоровы, что жизнь земледельца наиболее разнообразна, и прочие само собою подразумевающиеся вещи. Это есть естественное состояние человека, из которого он был выведен демоном капитализма. Однако для того, чтобы утвердить режим нации XX века на основе крестьянского хозяйства и быта, нам было необходимо решить две основные организационные проблемы. Проблему экономическую, требующую для своего разрешения такой народнохозяйственной системы, которая опиралась бы на крестьянское хозяйство, оставляла бы за ним руководящую роль и в то же время образовала бы такой народнохозяйственный аппарат, который бы в своей работе не уступал никакому другому мыслительному аппарату и держался бы автоматически без подпорок неэкономического государственного принуждения. Проблему социальную или, если хотите, культурную, то есть проблему организации социального бытия широких народных масс в таких формах, чтобы при условии сельского расселения сохранились высшие формы культурной жизни, бывшие долго монополией городской культуры, и был возможен культурный прогресс во всех областях жизни духа, по крайней мере не меньший, чем при всяком другом режиме... А.В. Чаянов. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. 1920 http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/text_0020.shtml В 1987 году любопытная до зарубежных идей московская публика собралась на лекцию английского экономиста Теодора Шанина. Сенсационность его сообщения состояла в следующем. Еще в 60-е годы коллега Шанина Д. Торнер обнаружил в Париже книгу неизвестного автора – то ли Шаяноффа, то ли Хаяноффа, - вероятно немца. Книга доказывает, что сама природа крестьянского хозяйства такова, что даже в условиях свободного рынка оно сохраняет в себе независимость от него, благодаря внерыночным элементам, что делает семейное трудовое хозяйство крестьянина устойчивым среди рыночной стихии. Торнер нашел мысли автора новыми и очень перспективными, начал искать другие труды под этой фамилией и нашел их в нескольких библиотеках Европы. Выяснилась и личность автора: им был русский экономист Александр Васильевич Чаянов. Его идеи настолько показались актуальными для второй половины XX века, что все найденные работы были переизданы Сорбонной (Парижским университетом) и уже четверть века служат трамплином для студентов-экономистов университетов мира, важным звеном в освоении всей предшествующей мировой экономической мировой экономической мысли… А в родной стране в конце 30-годов экономическое наследие Чаянова было изьято из научного и культурного обращения. Сам Александр Васильевич (сын Власия) расстрелян…  Шанин Теодор. (сост.) Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. М.: Издательская группа «Прогресс» — Прогресс-Академия, 1992. 432с. https://www.twirpx.com/file/1786080/ https://vk.com/doc399489626_471435143 Шанин Теодор. (сост.) Великий незнакомец. Крестьяне и фермеры в современном мире. М.: Издательская группа «Прогресс» — Прогресс-Академия, 1992. 432с. https://www.twirpx.com/file/1786080/ https://vk.com/doc399489626_471435143

|  |

|

|

Ять

|

| постоянный участник

|

Пост N: 2803

Зарегистрирован: 27.08.07

|

|

Отправлено: 07.08.18 11:18. Заголовок: Путешествие в страну..